居住誘導区域とは?街の未来と住まい選びの基礎知識

「居住誘導区域」って言葉、聞いたことありますか?

これ、実は私たちの住む街の未来に大きく関わる、とっても大事な制度なんです。

でも、「聞いたことはあるけど、よくわからない」って人も多いんじゃないでしょうか?

そこでこの記事では、居住誘導区域って一体何なのか、その目的や背景を、難しい言葉は使わずに、わかりやすく解説していきます。

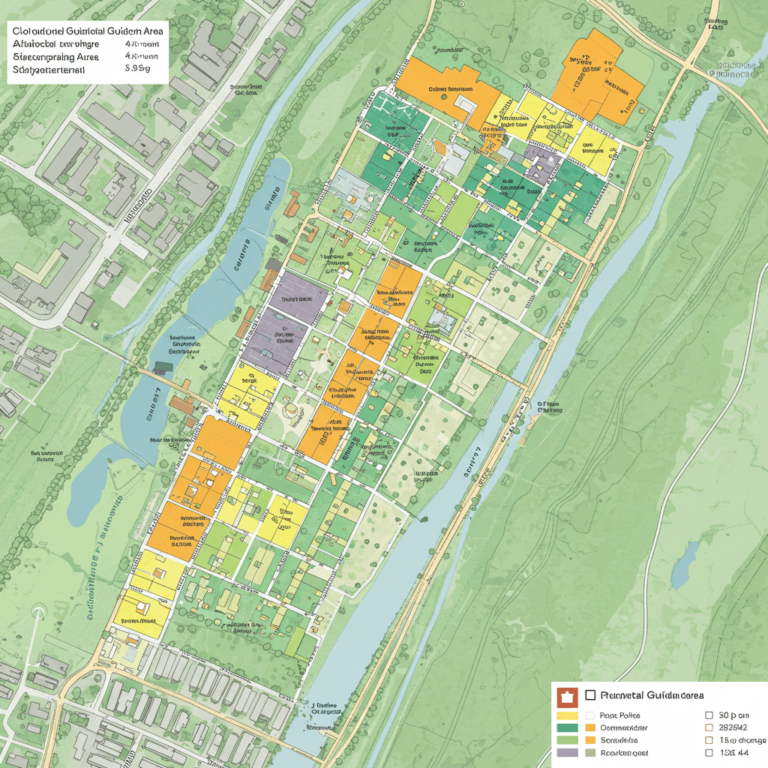

簡単に言うと、居住誘導区域は、人口が減っていく中で、お店や病院、公共施設などを街の中心部に集めて、みんなが便利で快適に暮らせるようにするための場所のことです。 イメージとしては、街をギュッと凝縮して、住みやすくする感じですね。

じゃあ、なんで今、こんな制度が必要なの?

それは、日本が人口減少と高齢化という、大きな問題に直面しているからです。

人が減って高齢者が増えると、郊外の住宅地では空き家が増え、お店や病院も維持できなくなってしまいます。

そうなると、生活が不便になるだけでなく、街全体の元気もなくなってしまいます。

そうならないように、居住誘導区域を決めて、みんなが安心して暮らせる街づくりを進めるのが、この制度の目的なんです。

居住誘導区域のメリット・デメリット、住む前に知っておきたいこと

居住誘導区域に住むと、どんな良いことや悪いことがあるのでしょうか? ここでは、メリットとデメリットを具体的に比較してみましょう。

メリット

- 生活が便利になる:お店や病院が近くに集まるので、毎日の買い物や通院が楽になります。例えば、駅前にスーパーやドラッグストア、病院などが集まっていれば、車がなくても生活できますよね。

- 高齢者も安心:医療や介護の施設が充実するので、高齢になっても安心して暮らせます。

- 地域が活性化する:人が集まることで、地域のお店が賑わったり、新しいコミュニティが生まれたりする可能性があります。

デメリット

- 不動産価格が変わる:区域の内と外で、土地や家の値段が変わる可能性があります。場所によっては、人気が出て価格が上がることも。

- 住む場所が限られる:区域の外に住むと、生活が不便になるかもしれません。

- 都市部が混み合う:人が都市部に集中することで、電車が混んだり、騒がしくなったりするかもしれません。

これらのメリット・デメリットをよく考えて、自分に合った住まいを選ぶことが大切です。

居住誘導区域の場所はどこ?確認方法をチェック

居住誘導区域は、全国どこにでもあるわけではありません。

自分の住んでいる地域や、引っ越しを考えている地域がどうなっているか、確認しておきましょう。

確認方法は、各自治体の都市計画課で聞いたり、ホームページを見たりするのが確実です。 国土交通省の「わがまちハザードマップ」でも確認できます。

居住誘導区域に住むと、暮らしはどう変わる?

居住誘導区域に住むと、私たちの暮らしは具体的にどう変わるのでしょうか?

不動産について

区域内は人気が出る可能性があり、不動産の価値が上がるかもしれません。 逆に、区域外は価値が下がることも考えられます。

暮らしについて

お店や病院が近くなり、生活は便利になるでしょう。

地域によっては、新しい交流が生まれるかもしれません。

ただし、都市部では人が増えるので、混雑や騒音なども考慮する必要があります。

居住誘導区域を賢く利用して、理想の住まいを見つけよう

居住誘導区域を踏まえて、後悔しない住まいを選ぶためのポイントを3つ紹介します。

- 長い目で見る:将来の家族構成やライフスタイルの変化も考えて、住まいを選びましょう。

- 地域の情報を集める:自治体の計画やハザードマップを見て、どんな街なのかよく調べましょう。

- 専門家に相談する:不動産屋さんやお金の専門家などに、アドバイスをもらうのもおすすめです。

これらのポイントを参考にして、あなたにとって最高の住まいを見つけてください。

まとめ

居住誘導区域は、これからの街づくりを考える上で、とても大切な制度です。

この記事を読んで、居住誘導区域について少しでも興味を持っていただけたら嬉しいです。

ぜひ、あなたの住む街の未来について、考えてみてくださいね。

そして、もし住まい選びで迷ったら、今回お話ししたポイントを思い出して、あなたにとって最高の選択をしてください。