最近、ニュースやインターネットで 「ZEB(ゼブ)」という言葉を耳にすることが 増えたかもしれませんね。

アルファベット3文字で、 なんだか難しそう…と感じる方もいるかもしれません。

でも、このZEBという考え方は、 私たちのこれからの暮らし、特に「建物」がどうなっていくかを考える上で、 とても大切なキーワードなんです。

この記事では、「ZEBって一体なんだろう?」という疑問に、 できるだけ専門用語を使わずに説明していきます。

ZEBって、そもそもどういう意味?

ZEBとは、「Net Zero Energy Building(ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング)」 という英語の頭文字をとった言葉です。

ものすごく簡単に言うと、

「建物が1年間で使うエネルギーの量と、 建物自身が太陽光発電などで作り出すエネルギーの量を比べて、 その差引が実質的にゼロになることを目指した建物」

のことです。

もう少し具体的に見てみましょう。

建物の中では、電気をつけたり、エアコンを使ったり、 いろいろな設備を使ったりして、エネルギーを消費しますよね。 これを「使うエネルギー」とします。

一方で、例えば建物の屋根に太陽光パネルを置いて、 太陽の力で電気を作り出すこともできます。 これが「創るエネルギー」です。

ZEBを実現するためには、 まず建物の設計を工夫したり、性能の良い設備を使ったりして、 「使うエネルギー」をできるだけ減らします(これを省エネと言います)。

それでも足りないエネルギーは、太陽光発電などで 「創るエネルギー」(これを創エネと言います)でまかなって、 1年間のエネルギーのプラスマイナスを実質ゼロにしよう! という考え方です。

なんだか、建物が自分でエネルギーを作って、 自分で使っているみたいで賢いですよね。

なんでZEBが注目されているの?

ZEBという考え方が注目されているのには、 地球全体の環境問題が大きく関わっています。

私たちが普段使っているエネルギーの多くは、 石油や石炭といった化石燃料を燃やして作られています。

これらを燃やすと、二酸化炭素(CO2)がたくさん出てしまい、 これが地球温暖化の原因の一つと言われています。

また、日本はエネルギーを生み出すための資源の多くを 外国からの輸入に頼っています。

もし、海外の事情でエネルギーが手に入りにくくなったら、 私たちの生活にも大きな影響が出てしまうかもしれません。

そこで、建物で使うエネルギーをできるだけ減らして(省エネ)、 さらに必要なエネルギーは自分たちで作る(創エネ)というZEBの考え方が、 地球環境にも優しく、エネルギーを安定して使うためにも大切だということで、 とても期待されているんです。

ZEBになると、どんないいことがあるの?

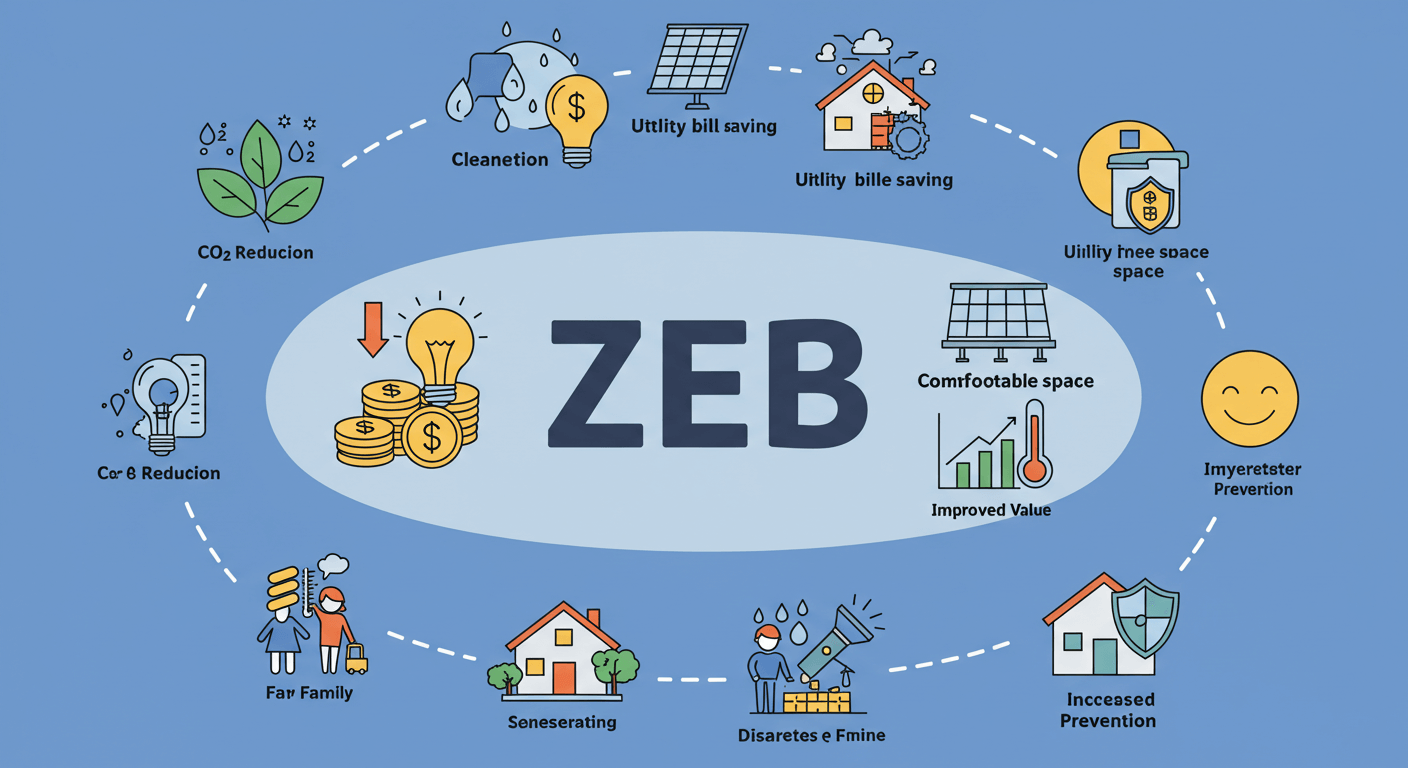

ZEBの建物になると、私たちにとっていろいろなメリットがあります。

- 地球にやさしい: CO2の排出量を大幅に減らせるので、 地球温暖化の対策に貢献できます。

- お財布にもやさしい: 使うエネルギーが減るので、毎月の電気代やガス代などの 光熱費を安くできる可能性があります。

- 建物の中が快適に: 断熱性能が高い窓や壁を使ったり、 効率のいい設備を使ったりするので、夏は涼しく冬は暖かく、 気持ちよく過ごせる空間になりやすいです。

- 建物の価値が上がるかも: 環境に配慮した建物は、将来的に見ても 価値が高いと評価されることがあります。

- 災害の時にも少し安心: 太陽光発電や電気をためておける蓄電池があれば、 地震や台風で停電した時でも、少しの間なら 電気を使える可能性があります。

ZEBにも種類があるってホント?

実はZEBには、どれくらい省エネや創エネを頑張ったかによって、 いくつかの段階があります。主なものを簡単に紹介しますね。

- ZEB Oriented(ゼブ・オリエンテッド) ZEBを目指す第一歩。 まずは建物の省エネ性能をぐーんと高めたものです。

- ZEB Ready(ゼブ・レディ) 太陽光発電などの「創エネ」設備はまだないけれど、 建物の工夫だけで、使うエネルギーを半分以下に減らせた状態。 「創エネの準備はできてるよ!」という感じです。

- Nearly ZEB(ニアリー・ゼブ) 「創エネ」も取り入れて、使うエネルギーを75%以上減らせた状態。 あと少しで完璧なZEB!という段階です。

- 『ZEB』(ゼブ) これが最終目標! 「創エネ」も含めて、使うエネルギーを実質100%以上減らせた建物。 つまり、エネルギー収支がゼロか、それ以下になった状態です。

こんなふうに、少しずつステップアップしていくイメージです。

ZEBって、どうやって実現するの?

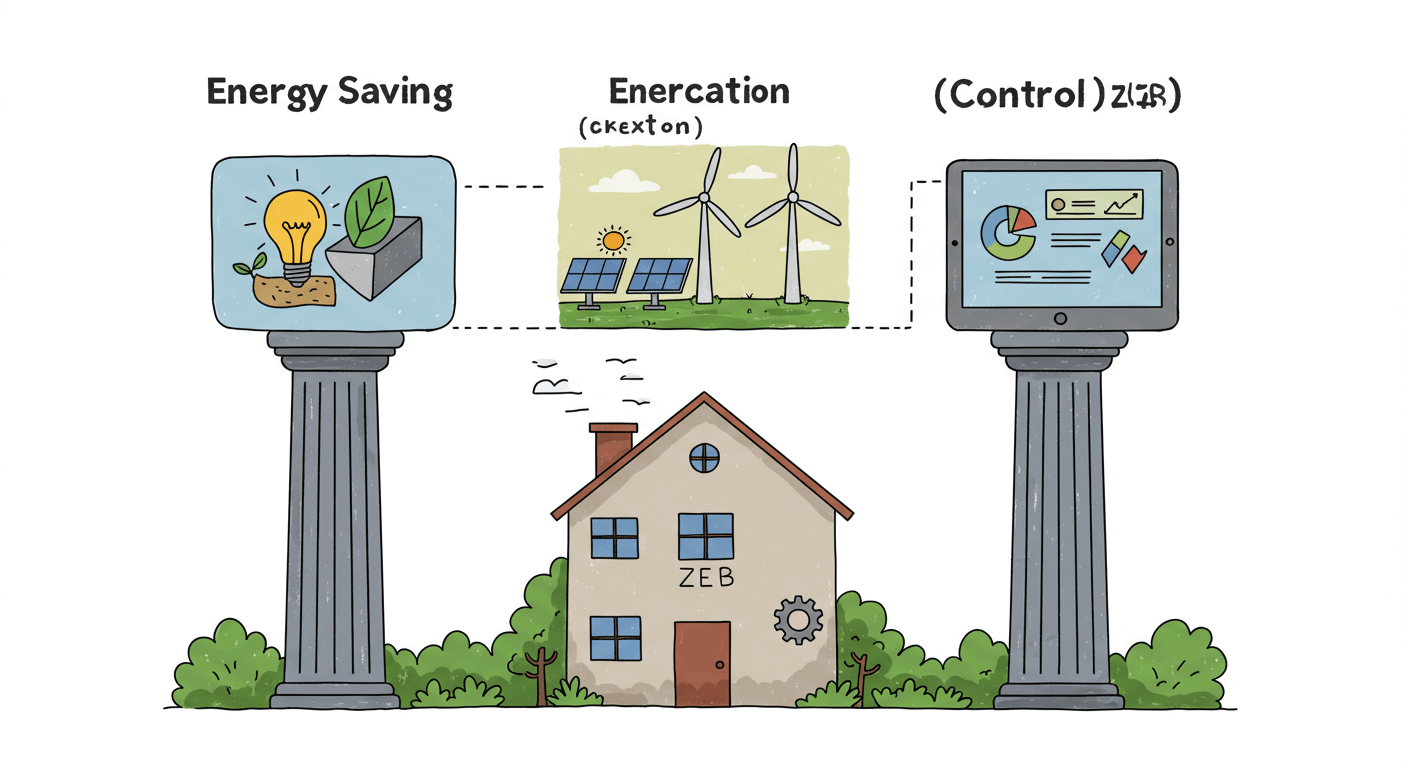

ZEBを実現するためには、大きく分けて 3つの大切なポイントがあります。

1.とことん省エネ!(使うエネルギーをできるだけ減らす工夫)

- 建物の「作り」で工夫する(パッシブ技術といいます)

- しっかり断熱する: 壁や窓の断熱性能を高めて、 外の暑さや寒さが建物の中に入りにくく、 中の快適な温度が逃げにくくします。 魔法瓶みたいなイメージですね。

- 太陽の光を上手にコントロールする: 夏の強い日差しを遮る「ひさし」をつけたり、 ブラインドを使ったり。 逆に冬は、太陽の暖かい光を部屋の中に取り入れたりします。

- 自然の光をたくさん取り入れる: 昼間は電気をあまり使わなくても明るく過ごせるように、 窓の大きさや位置を工夫します。

- 自然の風を通す: 窓の開け方などを工夫して、 建物の中に気持ちのいい風が通り抜けるようにします。

- 性能のいい「設備」を選ぶ(アクティブ技術といいます)

- 効率のいいエアコンや照明を選ぶ: 最近の家電は省エネ性能がとても高いものが多いですよね。 そういった最新の機器を選びます。

- エネルギーを上手に管理するシステム(EMSといいます): 建物の中でどれくらいエネルギーが使われているかを目で見て分かるようにしたり、 無駄がないように自動で調整したりするシステムです。 これが、建物全体のエネルギーの「司令塔」のような役割をします。

2.エネルギーを自分で「創り出す」!(創エネ)

ZEBの大きな特徴の一つです。 代表的なのは、やっぱり太陽光発電です。 建物の屋根や壁などに太陽光パネルを置いて、 太陽のエネルギーを電気に変えます。

どれくらい発電できるかは、 太陽の光がどれくらい当たるかや、 パネルを置ける広さによって変わるので、 建物を建てる場所や設計の段階でよく考えることが大切です。

他にも、風の力で電気を作る小さな風力発電や、 地面の中の安定した温度を利用して冷暖房の効率を上げる方法などもあります。

3.エネルギーを「上手に使う」!(エネルギーマネジメント)

省エネの工夫をして、自分でエネルギーを作れるようになっても、 それをバラバラに使っていたらもったいないですよね。

そこで、先ほど出てきた「エネルギー管理システム(EMS)」のようなものが、 建物全体のエネルギーの流れをしっかり把握して、

「お、今日は天気が良くてたくさん発電できてるぞ! じゃあ、電力会社から買う電気を減らして、 自分たちで作った電気を優先して使おう!」

とか、

「あ、今、誰もいない部屋の電気がつけっぱなしになってるみたいだ。 もったいないから自動で調整しよう」

というように、エネルギーが無駄なく、そして一番効率よく使われるように、 賢くコントロールしてくれるんです。

これらの工夫をうまく組み合わせることで、ZEBは実現できるんですね。

ZEBの建物って、もう身近にあるの?

「理屈はなんとなく分かったけど、 実際にそんな建物って、もう日本にもあるの?」 と思いますよね。

実は、もう日本でも、ZEBの考え方や技術を取り入れた建物は、 オフィスビルや学校、病院、工場、そして私たちが住む家など、 いろいろな場所で少しずつ増えてきているんです。

例えば、

- 大きな屋根いっぱいに太陽光パネルを乗せて、 1年間で使うエネルギーをほとんどゼロにしているオフィスビル。

- 建物の断熱性能をものすごく高めて、 冷暖房を使う回数がぐーんと減った学校。

- 自然の光や風を最大限に活かして、 明るく気持ちのいい空間を実現しているZEB仕様の家。

など、本当にいろいろな工夫がされています。

実際にZEBの建物を使っている人や、住んでいる人からは、

「電気代がすごく安くなって助かる!」

「夏も冬も、エアコンをあまり使わなくても快適!」

「なんだか地球にいいことをしているみたいで嬉しい!」

といった声も聞かれます。

まとめ:ZEBは、これからの建物のスタンダードになるかも!

さて、ここまでZEBについてお話ししてきましたが、 いかがでしたか?

「なんだか難しそう…」という最初のイメージが、 少しでも「へぇ、そうなんだ!」に変わっていたら嬉しいです。

ZEBは、地球環境を守りながら、 私たち自身も快適でお得に暮らせるようになる、 これからの時代の新しい建物のあり方です。

もちろん、今ある全ての建物をすぐにZEBに変えるのは大変なことです。 でも、新しく建物を建てる時や、大きくリフォームする時には、

「ちょっとZEBのことを考えてみようかな?」と思う人が増えたら、 未来はもっと良くなっていくはずです。

私たち一人ひとりがZEBに関心を持つことが、 より良い未来への第一歩になるかもしれませんね。

この記事が、あなたがZEBについて知る、 何か小さなきっかけになれば嬉しいです。

最後まで読んでくれて、ありがとうございました!