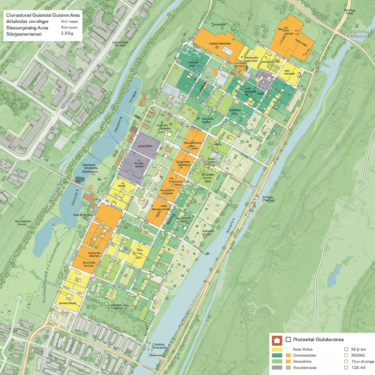

いずれは居住誘導区域しか水道菅整備できないってなりそう・・・。

老朽水道管、更新資金足りない 財務省分析「料金8割引き上げ必要」 – 日本経済新聞 https://t.co/LQHJX2tXN2

— いしいさん【建築基準法コンサルタント】 (@ishiisans) July 2, 2025

日本のインフラが抱える大きな問題が明らかになりました。

財務省の調査で、全国の水道事業のほとんど(99%!)が、水道管などの設備を新しくするお金が足りていない可能性がわかったんです。

さらに驚くのは、この修理や交換のお金を水道料金だけでまかなうには、

平均で8割も料金を上げないといけない

という試算です。

建築や不動産に関わる皆さんにとって、これは他人事ではありません。

私たちが扱う建物や土地は、

しっかりしたインフラがあってこそ価値があるからです。

厳しいお財布事情と甘い見通し

水道事業は、基本的には住民が払う料金で運営されます。

でも今回の調査で、多くの自治体が将来のお金の出入りを甘く見ていて、必要な費用を料金にしっかり反映できていないことが浮き彫りになりました。

その年だけの利益や損失ばかりに目を向け、

ずっと先の設備の投資やメンテナンス費用をおろそかにしてきた可能性も指摘されています。

この問題は、単に水道料金が上がるという話だけではありません。

古くなった水道管は、次のような困った問題を引き起こす可能性があります。

- 水漏れで水がムダに、供給も不安定に。

- 水の質が悪くなる可能性。

- 災害に弱いインフラ。

- 急な修理でお金がかさむリスク。

私たちにできること

この問題に対し、建築や不動産に関わる私たちはどんなことを考えるべきでしょうか。

- 不動産の価値評価にインフラリスクを考慮

購入や開発を検討する際、地域の水道インフラ状況や将来的な料金変動リスクを深く分析する必要。 - 持続可能な街づくりに貢献

節水型設備導入推進、雨水利用システムの提案など、水資源有効活用を意識した設計や開発の推進。 - 自治体との連携強化

水道事業者の課題理解、民間の知見・技術提供による解決策模索。例として、漏水検知技術導入や管路更新工事の効率化。

待ったなしのインフラ問題

今回の財務省の分析は、日本の水道インフラがまさに「待ったなし」の状態にあることを改めて示しています。

料金を8割も上げるというのは、私たちの生活に大きな影響を与えるため、簡単な解決策ではありません。

でも、この問題から目をそむけてしまうと、将来の子どもたちにさらに大きな負担を押し付けることになります。

私たち建築や不動産に関わる者は、

この社会の問題に対して、

専門家としてどんな貢献ができるのか、真剣に考える時期が来ています。

安定した水の供給は、私たちの生活や経済活動の土台です。

この緊急の課題に対し、業界全体で知恵を出し合い、具体的な行動を起こしていくことが求められます。

今こそ、単なる事業の枠を超え、持続可能な社会基盤を次世代に繋ぐための投資として、この問題にどう向き合うか。

そして、そのための新たなビジネスモデルや技術革新をいかに生み出していくか。

こうした視点から、業界の未来を切り拓く議論を深めていくべき時が来ているのではないでしょうか。

居住誘導区域とは?街の未来と住まい選びの基礎知識 「居住誘導区域」って言葉、聞いたことありますか? これ、実は私たちの住む街の未来に大きく関わる、とっても大事な制度なんです。 でも、「聞いたことはあるけど、よくわからない」って人も多い[…]