こんにちは!

「延焼のおそれのある部分」って、基本中の基本ですよね。

でも、「地階の窓が、この『延焼のおそれのある部分』にあたるのか?」って聞かれたら、どう答えますか?

実は、これ、法律にハッキリ書いてないから、ちょっと悩ましい問題なんです。

今回は、この点について、解説していきます。

法律の条文には「地階」の文字がないけれど…

まず大事なのは、建築基準法2条六号にある「延焼のおそれのある部分」の定義には、

地階が明確に入っているわけではないということ。

条文では、隣の敷地や道路の中心線から、1階なら3m以内、2階以上なら5m以内の部分がこれにあたるとされています。

これだけ読むと、「じゃあ、地下は関係ないの?」って思っちゃいますよね。

国や自治体の「こう考えましょう」という指針が重要!

でも、実際の建築現場では、法律の条文だけでは解決できないことがたくさんあります。

そこで役立つのが、国土交通省が出している「建築物の防火避難規定の解説」や、各地方自治体の建築に関するルールなんです。

これらが、現場での判断の大きなよりどころになります。

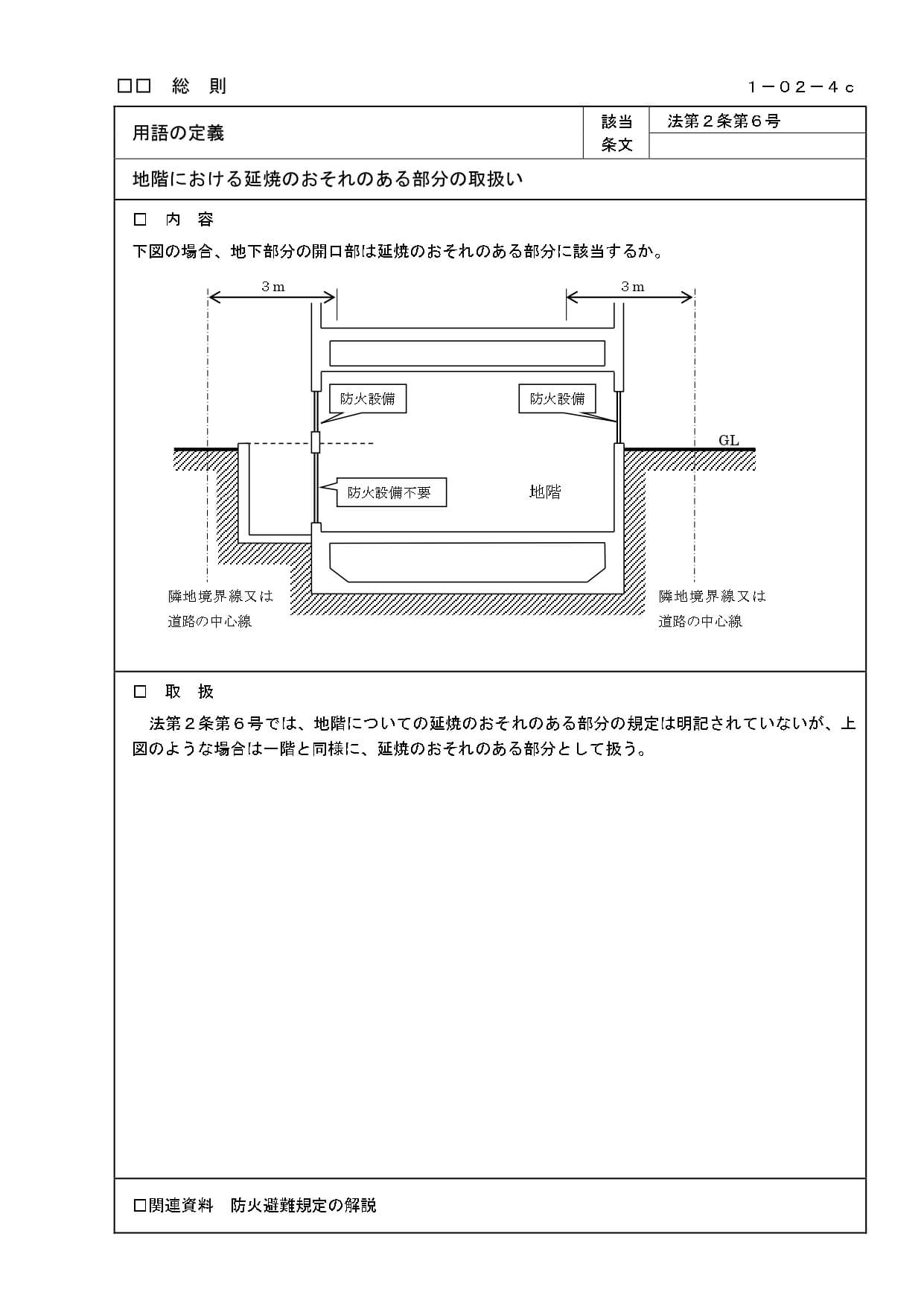

これらの解説書やルールによると、

地階の窓でも、それがもし地上部分に面しているなら、「火事が燃え広がるのを防ぐ」という視点から、

1階の窓と同じように「延焼のおそれのある部分」として扱うとされています。

具体例を見てみましょう。世田谷区の取り扱い要領には、こんな風に書かれています。(出典:世田谷区ホームページより)

つまり、地階の窓と「延焼ライン」の関係は以下の表のようになります。

まとめ

建築基準法2条六号の文字だけ見れば、地階は「延焼のおそれのある部分」には含まれません。

でも、実際の建築現場では、「地階の窓が地上に出ていて、外から火事の影響を受ける可能性があるなら、1階の窓と同じように『延焼のおそれのある部分』として対策すべき」という考え方が主流です。

この考え方は、「建築物の防火避難規定の解説」のような公式な資料や、各自治体のルールによってしっかりと裏付けられています。

だから、私たちは、法律の条文だけでなく、これらの解説書や自治体のルールもきちんと確認して、設計に反映させることがとても大切です。そうすることで、法律のグレーゾーンで困ることもなく、安全な建物を設計できるようになりますよ!

さいごまでお読みいただきありがとうございました。