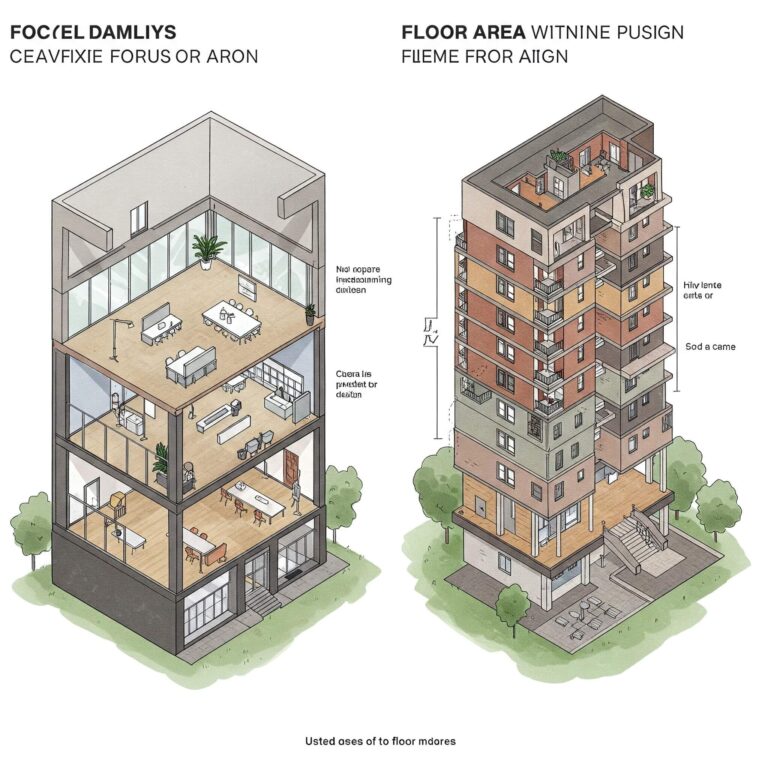

①延べ面積(建築物の各階の床面積の合計)

②容積算定上の延べ面積このことについてわかりやすく解説していきます!

延べ面積とは?基本をわかりやすく解説

「延べ面積」とは、建築基準法において、建物の各階の床面積を合計したものです。

建物の規模を示す基本的な指標として、登記や固定資産税の計算に用いられます。

しかし、注意すべきは、建築基準法には「容積率算定上の延べ面積」という、もう一つの延べ面積が存在することです。

これは容積率の計算に使われ、通常の延べ面積とは計算方法が異なります。

この記事では、この2つの延べ面積について、初心者にもわかりやすく解説します。

容積率算定上の延べ面積とは?計算方法と注意点

「容積率算定上の延べ面積」は、容積率を計算するために使用される延べ面積です。

容積率とは、敷地面積に対する延べ面積の割合を示すもので、都市計画において建物の規模を制限するために用いられます。

容積率算定上の延べ面積は、通常の延べ面積から、特定の用途や構造の床面積を除外して計算されます。

例えば、地階の一定部分や、共同住宅の共用廊下などは、容積率算定上の延べ面積から除外される場合があります。

なぜ2種類?延べ面積が異なる理由を徹底解説

建築基準法で延べ面積が2種類ある理由は、それぞれの延べ面積が異なる目的で使用されるためです。

「延べ面積」は、建物の物理的な規模を示す指標として、登記や税務などの行政手続きに用いられます。

一方、「容積率算定上の延べ面積」は、都市計画における建物の規模制限を定めるための指標として、良好な都市環境の維持に用いられます。

具体的な事例で解説!延べ面積の違いが建築に与える影響

具体的な事例として、地下室を持つ住宅を考えてみましょう。

「延べ面積」には地下室の床面積も含まれますが、「容積率算定上の延べ面積」では、一定の条件を満たす地下室の床面積は除外されます。

また、共同住宅では、共用廊下や階段などの共用部分は「延べ面積」に含まれますが、「容積率算定上の延べ面積」では一定の割合で除外されます。

これらの違いが、建築設計に大きな影響を与えるのです。

延べ面積を理解するためのQ&A

- Q: 延べ面積と容積率算定上の延べ面積の違いは?

- A: 延べ面積は建物の全床面積、容積率算定上の延べ面積は容積率計算用の面積です。

- Q: 容積率とは?

- A: 敷地面積に対する延べ面積の割合で、建物の規模制限に使われます。

- Q: なぜ延べ面積に2種類あるの?

- A: それぞれ使用目的が異なり、都市計画と行政手続きで使い分けられます。

まとめ

建築基準法における延べ面積には、「延べ面積」と「容積率算定上の延べ面積」の2種類があります。

これらは算出方法と使用目的が異なり、建築設計や都市計画に大きな影響を与えます。

この記事では、これらの違いを具体例を交えて解説しました。

延べ面積を正しく理解し、建築設計や不動産取引に役立ててください。