家を建てたり、不動産を探したりしていると、「建物」「建築物」「工作物」という似たような言葉が出てきて、「???」となった経験はありませんか?

実はこれらの言葉、使う法律や場面によって意味が違うんです!😮

今回は、このややこしい3つの言葉の違いを、具体例を交えながら、サクッと分かりやすく解説していきます!

・それぞれの言葉が、どんな法律で、どんな意味で使われているか

・具体的な例(家、カーポート、塀など)がどれに当てはまるか

まずは結論!3つの言葉のざっくりイメージ

細かい話の前に、まずは結論から!3つの言葉のイメージはこんな感じです。

建物 (たてもの)

・ポイント: 財産として扱われる、独立した不動産。

・関連する法律: 不動産登記法、民法

建築物 (けんちくぶつ)

・ポイント: 人の安全を守るためのルールが適用される。

・関連する法律: 建築基準法

工作物 (こうさくぶつ)

・ポイント: 基本ルール対象外だけど、大きいものや危ないものは特別ルールあり。

・関連する法律: 建築基準法(一部)

なんとなくイメージできましたか?😊 では、もう少し詳しく見ていきましょう!

なんで「建築物」は範囲が広いの?🤔 (建築基準法)

まず、「建築物」から見ていきましょう。これは主に建築基準法という、建物を建てるときの安全ルールなどを定めた法律で使われる言葉です。

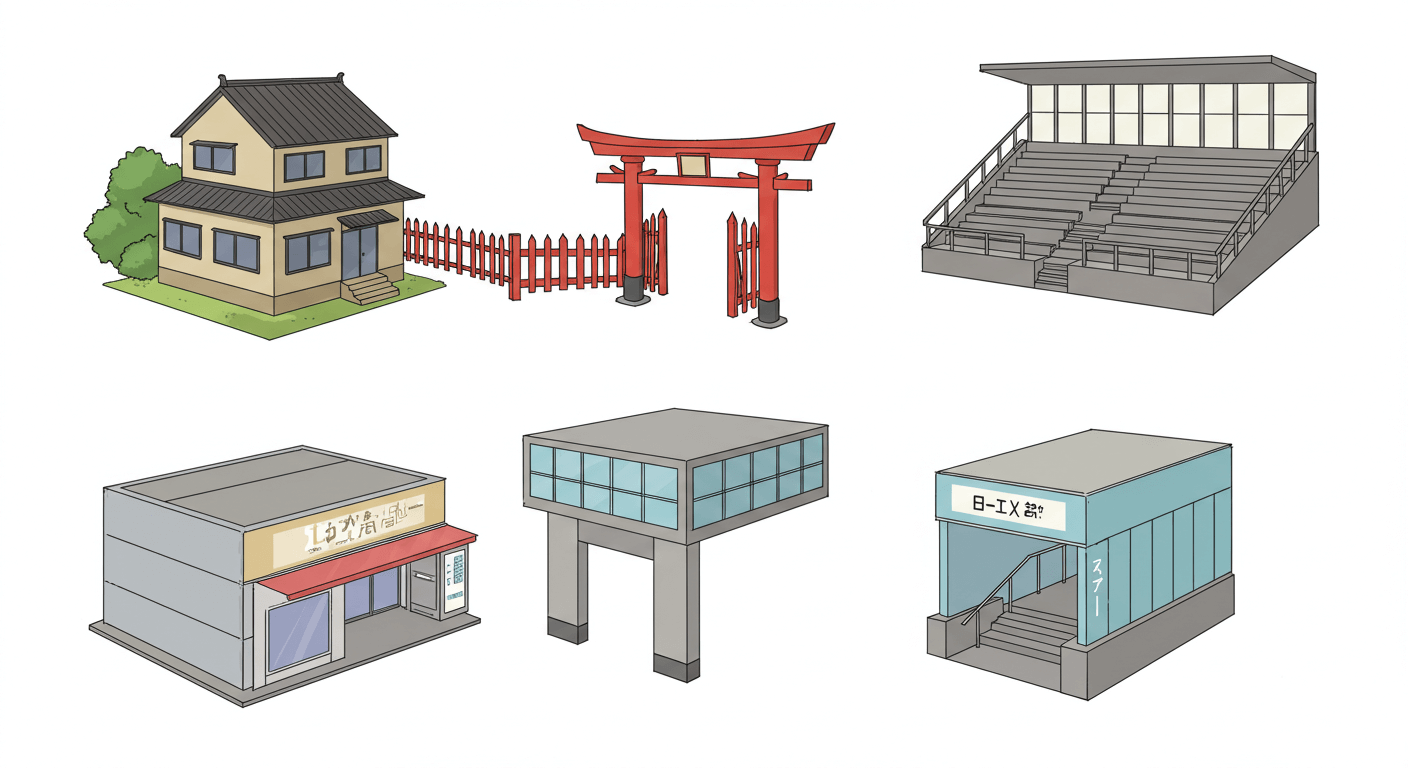

建築基準法でいう「建築物」は、私たちがイメージする「家」や「ビル」だけじゃありません。

- 基本: 土地にくっついていて、「屋根」+「柱 or 壁」があるもの。

- 仲間たち:

- 建物にくっついている門や塀

- 野球場や競馬場の観客席(屋根がなくても!)

- 地下街のお店や高架下の倉庫

- 電気、ガス、水道、エレベーターなどの「建築設備」

なぜこんなに範囲が広いかというと、建築基準法の目的が「みんなの命や健康、財産を守ること」だから。

建物本体だけでなく、それに関わる色々なものの安全性をまとめてチェックする必要があるんですね。

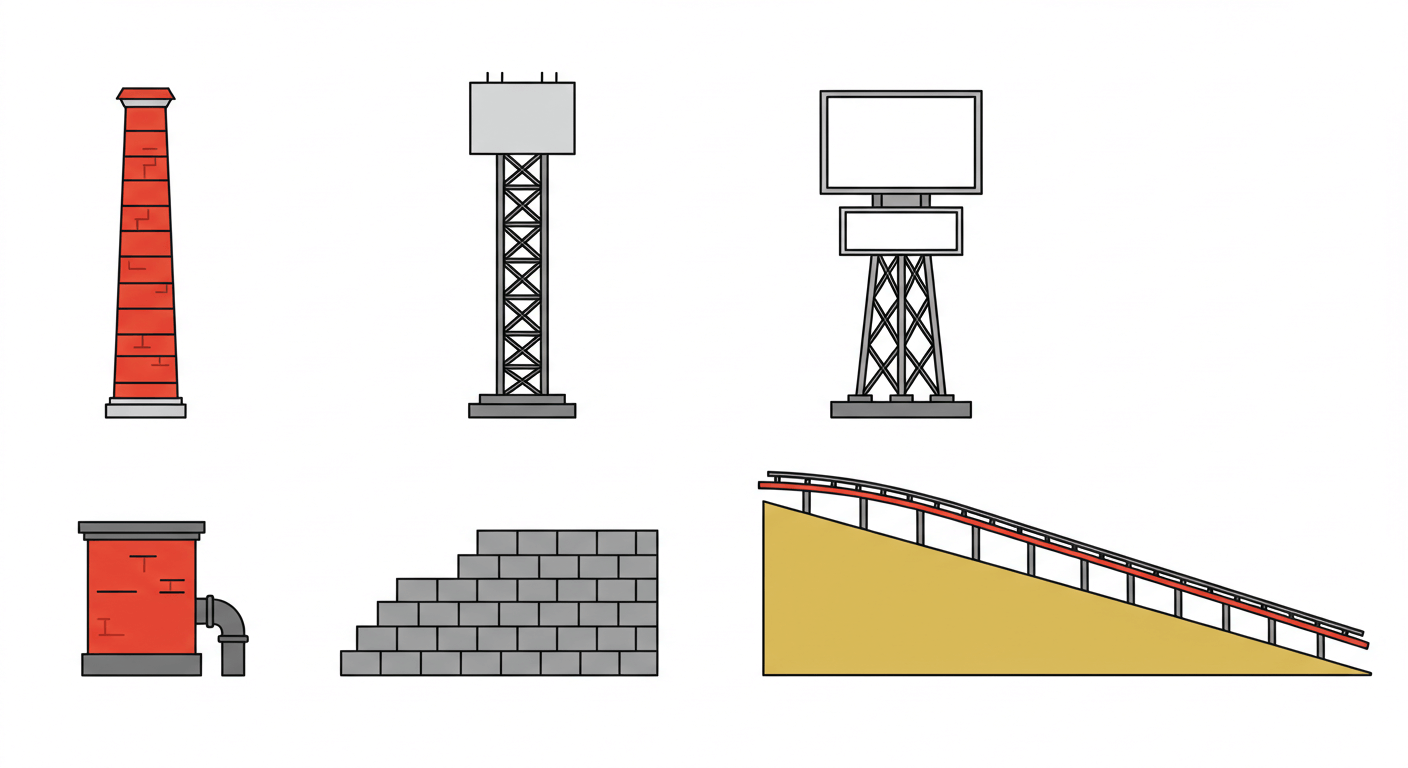

「工作物」はその他大勢?でも油断禁物!

次に「工作物」。建築基準法では、「建築物」に当てはまらない、人が作ったものをざっくり「工作物」と呼んでいる感じです。いわば「その他」のグループですね。

- 例: 独立した塀、電柱、広告塔、擁壁(ようへき:崖などが崩れないようにする壁)、大きなタンク、ジェットコースター、メリーゴーラウンドなど。

ほとんどの工作物は建築基準法の細かいルールの対象外ですが、例外があります!それが「準用工作物」と呼ばれるものたち。

- 準用工作物とは? → ある程度の高さや規模を超えていて、「もし壊れたら危ないよね!」と判断される特定の工作物のこと。

- 高さ6m超の煙突

- 高さ15m超の柱 (鉄塔など)

- 高さ4m超の広告塔・看板

- 高さ8m超の高架水槽・サイロ

- 高さ2m超の擁壁

- 観覧車やジェットコースターなどの遊戯施設 など

これらの準用工作物を造るときは、「建築物」と同じように建築確認というチェックを受ける必要があります。安全第一!ということですね。

不動産のスター!「建物」の3つの条件 (不動産登記法・民法)

最後に「建物」。これは主に不動産登記法や民法で使われる言葉で、土地とは別の独立した「不動産」として扱われるものを指します。

家を売ったり買ったり、担保に入れたりするときに、「この建物は私のものです!」と法的にハッキリさせる(登記する)対象になるものです。

ただし、何でもかんでも「建物」として登記できるわけではありません。登記できる「建物」には、主に3つの条件があります。

-

外気分断性 (がいきぶんだんせい):

- 屋根と周りの壁があって、外としっかり区切られていること。

- → 壁のないカーポートや東屋(あずまや)は、通常「建物」にはなりません。

-

定着性 (ていちゃくせい):

- 土地にしっかり固定されていて、簡単に動かせないこと。

- → 基礎がなく、すぐ移動できるプレハブ小屋やコンテナハウスは、原則「建物」とは認められにくいです。

-

用途性 (ようとせい):

- 住居、店舗、倉庫など、本来の目的通りに使える状態であること。

- → まだ骨組みだけの工事中のものは、「建物」とは言えません。

この3つの条件を満たして初めて、独立した価値のある財産(不動産)として登記され、取引の安全が守られるわけです。

関係性をもう一度整理!包含関係は?

ここで、3つの言葉の関係を整理しましょう。

- 大きな枠組みとしては「工作物」が一番広く、その中に「建築物」が含まれます。

- そして、「建築物」の中でも、さらに厳しい条件(外気分断性、定着性、用途性)をクリアしたものが「建物」として登記されます。

【ここがポイント!】

- 登記できる「建物」は、ほぼ「建築物」でもある。(安全ルールも守ってね、ということ)

- でも、「建築物」だからといって、必ずしも「建物」として登記できるわけじゃない。

- 例:野球場の観客席は「建築物」だけど、壁がないから「建物」にはなりにくい。

- 「建築物」も広い意味では「工作物」の一部だけど、法律(特に建築基準法)の世界では、「建築物」と「(建築物以外の)工作物」は区別して扱われることが多いです。

この区別、ちょっとややこしいですが、大事なポイントです!

具体例でチェック!これはどれに当てはまる?

いくつか具体例を挙げて、分類してみましょう!

- 住宅、事務所、倉庫:

- 建物 ◎ (登記できる)

- 建築物 ◎ (安全ルールの対象)

- 工作物 × (建築物なので)

- 建物にくっついている門や塀:

- 建物 × (単独では登記しない)

- 建築物 ◎ (建物の一部として扱われる)

- 工作物 ×

- 独立した低い塀:

- 建物 ×

- 建築物 ×

- 工作物 ◎

- 高さ3mの独立した擁壁:

- 建物 ×

- 建築物 ×

- 工作物 ◎ (高さ2m超なので準用工作物 → 建築確認が必要!)

- 高さ7mの独立した煙突:

- 建物 ×

- 建築物 ×

- 工作物 ◎ (高さ6m超なので準用工作物 → 建築確認が必要!)

- 野球場の観客席:

- 建物 × (壁がないことが多い)

- 建築物 ◎ (観覧のための工作物として)

- 工作物 ×

- 一般的なカーポート (屋根+柱):

- 建物 △ (壁がないので登記は難しいことが多い)

- 建築物 ◎ (屋根と柱があるので)

- 工作物 ×

同じ「塀」でも、状況によって扱いが変わるのが面白いですね!

どんな時にどの言葉が重要になるの?

最後に、これらの言葉がどんな場面で重要になってくるか、まとめておきます。

- 家を新築・増改築するとき、安全性を確認するとき

- → 建築基準法がメイン。「建築物」か、危ない「工作物(準用工作物)」かどうかが重要。建築確認申請などが必要になります。

- 不動産(土地・家)を買う、売る、相続する、お金を借りて担保に入れるとき

- → 不動産登記法や民法がメイン。登記できる「建物」かどうかが重要。権利関係をハッキリさせます。

- 税金(固定資産税、不動産取得税など)を計算するとき

- → 主に「建物」(税法上は「家屋」と呼ばれることも)が課税対象。登記情報が参考にされますが、登記されてなくても現況で課税されることもあります。

このように、場面によって注目すべき言葉とその意味が変わってくるんですね。

まとめ:言葉の違いを知って、スムーズな手続きを!

いかがでしたか?「建物」「建築物」「工作物」の違い、少しクリアになったでしょうか?

・建築物 : 安全ルールの対象 (建築基準法)

・工作物 : それ以外の人工物 (大きいものはルールあり(建築基準法(一部))

これらの言葉は、法律の目的によって使い分けられています。

家づくりや不動産に関わるとき、この違いを知っておくと、手続きがスムーズに進んだり、思わぬトラブルを防いだりすることにつながります。

もし、「これはどれに当てはまるんだろう?」と迷ったときは、自己判断せずに、専門家に気軽に相談してみてくださいね!