近年、大規模地震発生時の建築物の安全性確保は、設計事務所や建設業者にとって避けて通れない重要な課題となっています。特に、多数の人が集まる空間に設置される吊り天井の脱落防止は、人命保護の観点からも、また法適合の観点からも極めて重要なテーマです。

平成26年4月1日に施行された建築基準法の一部改正により導入された「特定天井」の規定は、この問題に対する明確な法的枠組みを与えています。しかし、その定義や技術基準、そして実際の設計・施工における留意点について、改めて正確に理解しておくことが、遵法性と品質の高い建築を実現するために不可欠です。

本稿では、この「特定天井」が具体的に何を指すのか、どのような法令や技術基準があるのか、そして設計・施工実務でどのような点に留意すべきかを解説します。

「特定天井」の厳密な法的定義とその判断

建築基準法における「特定天井」は、地震時に脱落した場合に重大な危害を生じるおそれのある吊り天井として、建築基準法施行令第39条第3項に明確に定義されています。設計者は、計画する建物にこの定義に合致する天井が含まれるかどうかを正確に判断する責任があります。

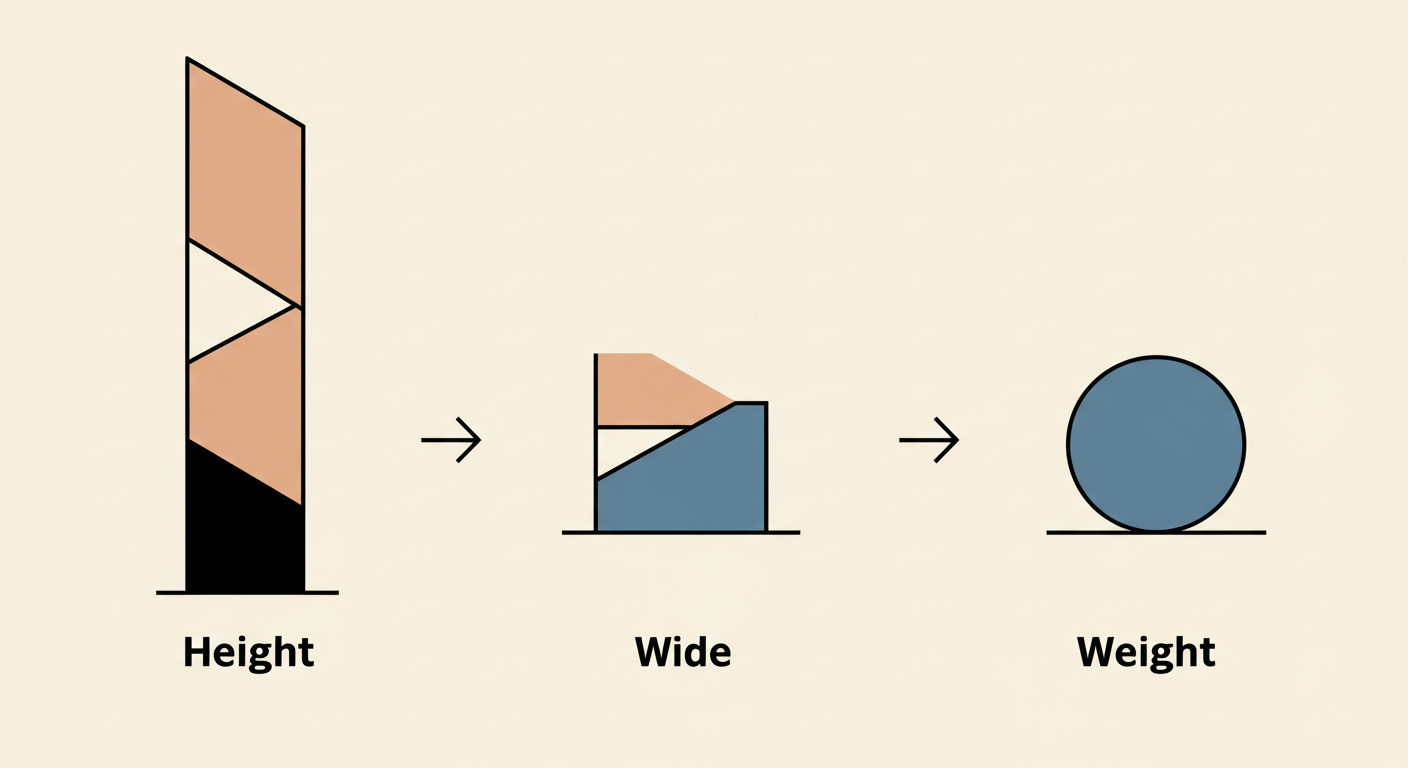

特定天井に該当するのは、以下の全ての条件を満たす吊り天井です。

- 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられていること。(例:体育館、劇場、映画館、集会場、展示場、学校の教室・体育館・廊下、病院の待合室など、不特定多数の人が日常的に利用する空間のことです。)

- 天井の高い部分が床から6メートルを超えていて、その広い部分(真上から見た面積)が200平方メートルより広いこと。

- 天井に使われている材料などが、1平方メートルあたり2kgより重いこと。

この3つの条件が揃ったとき、「これは特定天井ですね」と判断されるわけです。設計する時には、まずこの条件に当てはまる天井があるかどうかをしっかりチェックすることがスタートになります。特に、天井の高さや面積の数え方、一体とみなす範囲など、判断に迷うケースも存在するため、関係法令や解説書を熟読し、必要に応じて特定行政庁に確認することが重要です。設計の初期段階でこの判断を誤ると、後工程に多大な影響を及ぼします。

適合させるべき技術基準と3つのルート:告示第771号詳解

特定天井に該当する場合、その構造方法は国土交通大臣が定める技術基準に適合している必要があります。この技術基準の根拠となるのが、主に平成25年国土交通省告示第771号(特定天井及び特定天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件)です。設計・施工者は、この告示の内容を深く理解し、設計図書に正確に反映させ、その通りに施工する義務があります。

この告示では、天井の安全性を確認するための方法として、主に3つのルートが示されています。建物の種類や天井のカタチ、重さなどによって、どのルートを選ぶかが変わってきます。

- 仕様ルート: 天井の単位面積質量が比較的軽い場合(概ね20kg/平方メートルまで)などに選べる、標準的な設計・施工方法です。地震で建物が揺れても、天井が壁にぶつかって壊れないように、天井の端と壁の間に適切な「隙間(クリアランス)」を設けることが大事です。それに加えて、天井を吊るためのボルトや斜めの補強材(ブレース)、下地材の太さや間隔、そしてそれらのつなぎ方などが細かく規定されています。これらの仕様を満たすように設計し、現場で正確に施工すればOKというイメージですね。 ちなみに、この仕様ルートについては、後に出された平成28年国土交通省告示第791号によって、壁との間に隙間を設けない場合の仕様も追加されています。天井の構造や周囲の状況によっては、こちらの方法も検討することになります。

- 計算ルート: 体育館のように非常に広い天井や、複雑な形状を持つ天井などで、仕様ルートでは対応しきれない場合に使う方法です。これは、構造計算という専門的な計算をして、想定される地震力に対する天井の構造安全性を確かめます。水平方向の地震力や、建物の揺れ方を考慮した計算などが必要になります。設計する側としては、構造の知識をしっかり使って、天井全体の安全性を数字で証明するイメージです。

- 大臣認定ルート: さらに特殊な構造や新しい工法を使う場合など、上記の仕様ルート、計算ルートのいずれでも評価が困難な場合に選ばれます。国土交通大臣の認定を受けるためには、実験や高度な数値解析などにより、その安全性を証明する必要があります。これは時間とコストがかかるプロセスであり、計画の早期段階での検討が必要です。

これらのルートのどれを選んでも、目指すところは「地震の揺れで天井が落ちてこないこと」です。建物の特性に合わせて、最適なルートを選んで設計・施工を進めることが大切ですね。

設計・施工における具体的な留意事項と品質確保

特定天井の安全性を実質的に確保するためには、設計段階での適切な計画に加え、施工現場での一つ一つ丁寧な作業と品質管理がすごく大事になってきます。設計者も施工者も、お互いに連携しながら進めたいポイントをいくつかご紹介します。

- クリアランスの設計と施工: 地震時の躯体の変形量を正確に見込み、それに応じたクリアランスを設計します。施工時には、このクリアランスが設計図通りに正確に確保されているか、確認を怠らないようにしましょう。告示第791号の隙間なし仕様を選ぶ場合も、決められた納まりを正確に守ることが重要です。

- 吊り材や下地のつなぎ方: 天井を支えるボルトや下地材が、決められた間隔で、そして最も重要な「つなぎ目」が設計図通りに、しっかりガッチリ固定されているかをチェックすることが命です。ネジの種類や数まで細かく指示通りになっているか、現場で一つ一つ確認できる体制をつくりたいですね。

- 斜め部材(ブレース): 地震の横揺れに強くなる斜めの補強材は、バランス良く配置すること、そしてその両端が、建物の頑丈な部分や、天井の中でも特にしっかりした下地に固定されているかが肝心です。配管や照明との位置関係も考えて、邪魔にならないように計画しましょう。

- 設備機器等との取り合い: 天井の中に付ける照明器具、空調機器、スピーカーなどは、揺れた時に落ちてこないように対策が必要です。できれば天井の下地とは別に、建物の本体から直接吊るなどの工夫を考えたいところです。

- 材料のサビや腐食対策: 湿気が多い場所や、屋外に近い場所など、天井の材料がサビたり腐ったりしやすい場所には、建築基準法施行令の第39条第4項で決められているように、耐久性の高い材料を使ったり、しっかりサビ止めや腐食止めをしたりすることが必要です。長く安全に使ってもらうために、材料選びも抜かりなく。

- 工事の正確さとチェック: 設計図通りの仕上がりになっているか、現場でのチェック(監理)は本当に重要です。特に、天井を吊る部分やか所の確認は、後から見えなくなるところも多いので、工事途中の写真を残しておくなど、しっかり記録を取りながら進めるのがオススメです。

これらのポイントをみんなで共有して、設計する側も、つくる側も、お互いに確認しながら進めていくことで、より安全で安心な特定天井を実現できるはずです。

今ある建物(既存建築物)の特定天井はどうする?

建物を新しく建てる場合は今の法律に合わせればいいんですが、法律ができる前に建った建物(既存建築物)の特定天井はどうなるんでしょうか?実は、建築基準法では、新しく建てた時と同じ基準に、すぐに全部合わせなさい、とはなっていません。

ただ、建物を大きく改修したり、増築したりする時には、その特定天井を今の新しい基準(告示第771号や、その改正である告示第791号なども含めて)に合わせるか、あるいはそれに代わる「落下防止の対策」をすることが求められています。

既存建築物の特定天井の対策は、建物の古さや構造、今どんな天井になっているかなど、一つ一つ状況が違います。まずは専門家によるしっかりとした「診断」をしてもらうことが大切ですし、自治体によっては診断や改修への補助制度を設けている場合もあります。そして、その建物の状況や使い方に合わせて、新しい基準にバッチリ合わせる改修をするのか、それとも天井の下にネットを張ったりワイヤーでつないでおいたりする「落下防止措置」を選ぶのか、最適な方法を検討していくことになります。古い建物の改修は難しいこともありますが、利用する人の安全を第一に考えて進めたいですね。

まとめ:プロの腕と知識で、安全な空間を届けよう

特定天井の対策は、設計者さんや施工者さんにとって、責任の大きなお仕事です。特定天井に当たるかの正確な判断から、告示第771号や告示第791号といった基準に基づいた適切な設計、そして現場での丁寧で確実な施工まで、プロの知識と技術が光る場面です。

ご紹介した仕様ルート、計算ルート、大臣認定ルートといった方法や、クリアランスやブレース、そして細かな接合部の処理といったポイントは、安全な天井をつくる上での基本中の基本です。

私たち建築に携わるプロとして、これらの基準をしっかりと守り、常に最新の情報や技術を取り入れながら、地震に強く、みんなが安心して使える空間をつくっていくこと。これが、私たちに求められていることだと思います。ぜひ、こうした知識を日々の実務に活かして、社会に貢献していきましょう!