お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。

いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。

突然ですが、まずこの↓写真を見てください。

どこにでもある普通の住宅です。

なぜ屋根が「勾配」になっているのでしょうか?

考えてみてください。

・屋根に雨水がたまらないようにするため

・雪が屋根に積もらないようにするため

・デザイン的にかっこいいから

などが考えられると思います。

しかし、実は、これだけでなく、勾配屋根になるのは、法的な理由があるのです。

その1つが、「道路斜線」です。

で、「勾配屋根になる法的な根拠」、つまり、「道路斜線の計算方法」を先に言っちゃうと、

高さ≦L×1.25or1.5

です。

では、条文を用いてサクッと解説していきます。

【道路斜線の条文】

建築基準法第56条第1項第一号です。

建築物の各部分の高さは、次に揚げるもの以下としなければならない。

一 別表第3(い)及び(ろ)に揚げる地域、地区又は区域並びに容積率の限度に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に揚げる距離以下の範囲内において、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に揚げる数値を乗じて得たもの。

解説

重要なところに、赤と黄色でマーカーを引いてみました。

そこをまとめると、

建築物の各部分の高さ≦「前面道路の反対側の境界線からの水平距離L」×「同表(に)欄に揚げる数値」

この式を満たせばいいのです。

これが、道路斜線の基本中の基本です。

また、

「同表(に)欄に揚げる数値」を簡単にまとめると、

| 住居系の用途地域 | 1.25 |

| 住居系以外の用途地域 | 1.5 |

となります。

つまり、

高さ≦L×1.25or1.5

となればいいのです。

たったこれだけです。

簡単でしょう?!

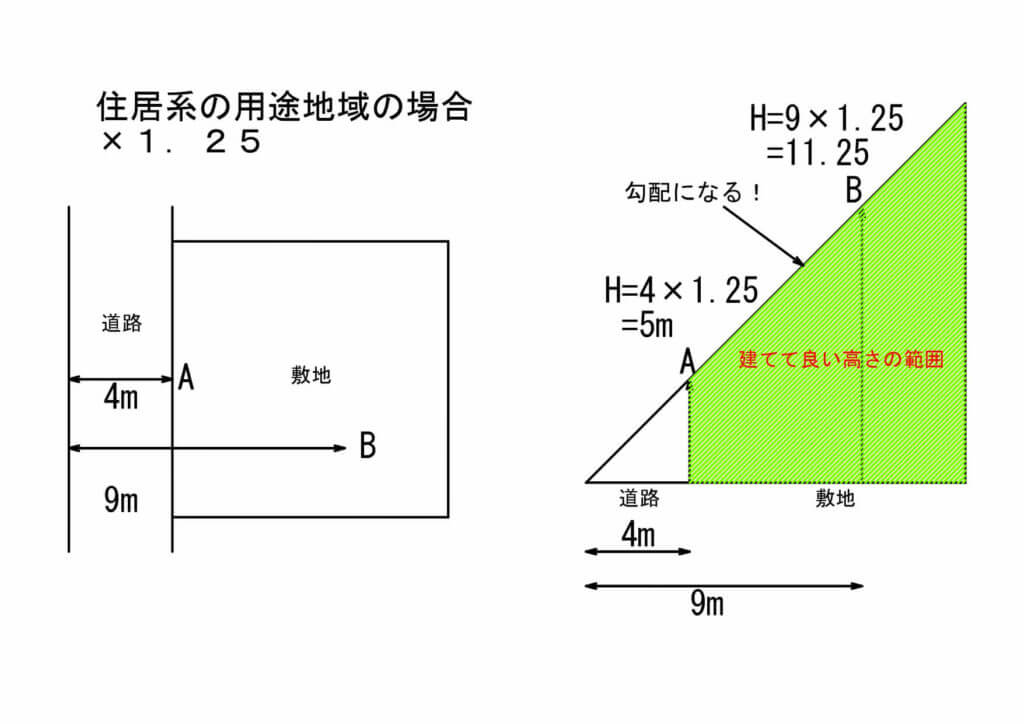

【例題】A点とB点の高さを計算してみましょう。

| 点Aについて ・L=4m ・掛ける数値は、1,25(住居系の用途地域の場合)よって、 H≦4m×1.25=5m つまり、 点Aは、5m以下であればOK! |

・L=9m

・掛ける数値は、1.25(住居系の用途地域の場合)よって、

H≦9m×1.25=11.25m

つまり、

点Bは、11.25m以下であればOK!

となるのです。

さいごに

以上、【初心者向け】「道路斜線制限」をわかりやすく解説します!でした。

道路斜線の計算式は、

高さ≦L×1.25or1.5

です。

これが基本中の基本です。これは必ず押さえましょう!!!

そして、この道路斜線には、緩和規定があります。

それはまた後日解説していきたいと思います。

(この緩和規定がちょっとめんどくさいんです。)

ともかく、道路斜線の基本は、

高さ≦L×1.25or1.5

ですからね!

しつこいですが、必ず押せておきましょう!

さいごまでお読みいただきありがとうございました。

他の記事も読んでみてくださいね。

お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。 いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。 前回は、「道路斜線」の基本について解説しました。 まだ読んでいない人は、こちらから↓どうぞ[…]

お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。 いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。 建築士試験の法規は、めちゃくちゃ時間がタイトですよね。 そのなかで[…]