お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。

いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。

前回と前々回で、

・「隣地斜線」の基本

・「道路斜線」の基本

について解説しました。

まだ読んでいない人は、こちら↓をどうぞ!

お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。 いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。 前回は、「道路斜線」の基本について解説しました。 まだ読んでいない人は、こちらから↓どうぞ[…]

お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。 いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。 突然ですが、まずこの↓写真を見てください。 どこにでもある普通の住宅です。 […]

今回は、「北側斜線」についてわかりやすく解説していきたいと思います。

先に結論と言うと、

・北側斜線とは、建築物と真北方向の隣地境界線(道路がある場合は、道路境界線の反対側)からの距離によって、建てることができる高さがきまってくること。

・計算式は、2通り。

L×1.25+5m 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域 L×1.25+10m 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域

です。

では、条文を用いて解説していきますね!

【北側斜線の条文】

建築基準法第56条第1項第三号です。

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域内又は第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域(次条第1項の規定に基づく条例で別表第4の2の項に規定する(一)、(二)又は(三)の号が指定されているものを除く。以下この号及び第7項第三号において同じ。)内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内の建築物にあつては5mを、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては10mを加えたもの

解説

読みやすくなるように、色を変えてマーカーを引いてみました。

そして、このマーカー部分を読みやすく分解するとこのような↓感じになります。

| 当該部分から | ・前面道路の反対側の境界線 又は ・隣地境界線 |

までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに | ・第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内の建築物にあつては5m

・第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては10m |

を加えたもの |

よって、北側斜線の計算式は、次の2通りになるのです。

| L×1.25+5m | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域 |

| L×1.25+10m | 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域 |

つまり、北側斜線の計算は、掛ける数値は、絶対に「1.25」です。

そして、用途地域によって、+5mなのか+10mなのかが変わるだけなのです。

また、ここで注意!もう一度用途地域を見てください。

・+5mのときは、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域

・+10mのときは、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域

になっています。

もう何が言いたいかわかりましたか?

つまり、例えば、準住居地域のときは、北側斜線はどうなるのでしょうか?

そうです。発生してこないのです。

北側斜線の検討が必要なのは、

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域

第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域

この5つの用途地域のときだけなのです。

これ以外の用途地域では、北側斜線は発生してこないのです。

準住居地域等でも北側斜線の検討をしてしまう人が多いので注意しておきましょう!

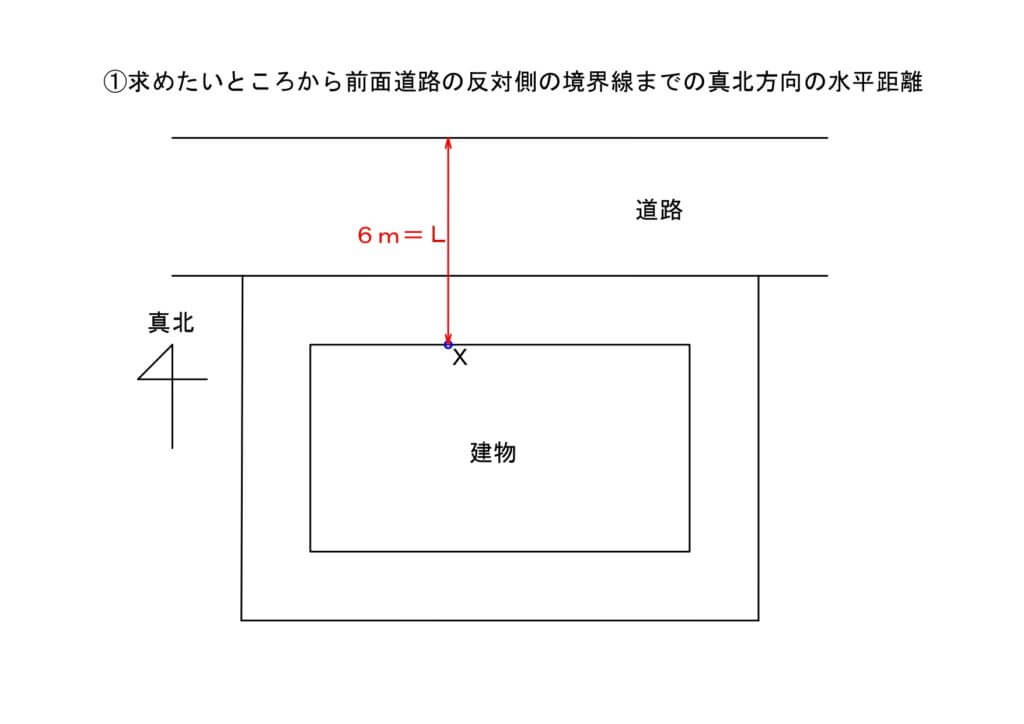

①例題をやってみよう!

・用途地域は、第一種低層住居専用地域とする。

ステップ1

用途地域が第一種低層住居専用地域なので、

→H=L×1.25+5m

の式を使う。ステップ2

真北方向に道路があるので、道路の反対側の境界線から距離を測る。

そうすると、図よりL=6mステップ3

式に数値を代入する

→H=6m×1.25+5

=12,5mーーーーーーーー(答え)

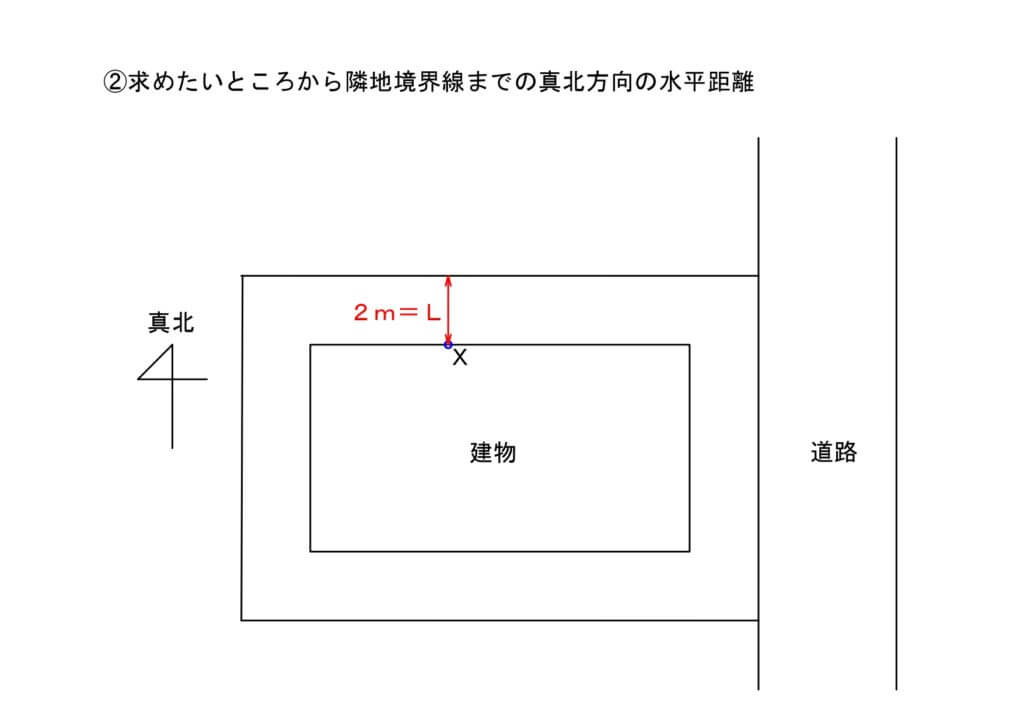

②例題をもう1つやってみましょう!

・用途地域は、第一種低層住居専用地域とする。

ステップ1

用途地域が第一種低層住居専用地域なので、

H=L×1.25+5m

の式を使う。ステップ2

求めたい点から真北方向の隣地境界線までの距離を測る。

そうすると、図よりL=2mステップ3

式に数値を代入する

H=2m×1.25+5

=7.5mーーーーーーーー(答え)

さいごに

・北側斜線とは、建築物と真北方向の隣地境界線(道路がある場合は、道路境界線の反対側)からの距離によって、建てることができる高さがきまってくること。

・計算式は、2通り。

L×1.25+5m 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域 L×1.25+10m 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域

です。

ここも例題を3回もやれば、基本はOK!

実務でも試験でも、ある程度は対応できます!

ちなみに、この北側斜線にも緩和があります。

それは、後日まとめてみたいと思います。

さいごまでお読みいただきありがとうございました。

他の記事も読んでみてくださいね!

お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。 いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。 建築士試験の法規は、めちゃくちゃ時間がタイトですよね。 そのなかで[…]