こんにちは!建築・設計に携わる皆さんなら、「居室」という言葉、日常的に使っていますよね。

でも、「じゃあ、建築基準法での正確な定義は?」と聞かれると、ちょっと自信がない…

なんてことはありませんか?

実はこの「居室」、単なる部屋の呼び方ではなく、設計や法規チェックにおいて超重要なキーワードなんです!

ある空間が「居室」とみなされるかどうかで、クリアすべき基準(採光、換気、天井高など)がガラッと変わってきます。知らなかったでは済まされない、設計の根幹に関わる部分なんですね。

そこで今回は、建築基準法における「居室」の定義から、具体的な規制内容、間違いやすいポイント、そして見逃せない近年の法改正まで、建築関係者の皆さんが知っておくべき情報を分かりやすく、そして(ちょっとだけ)楽しく解説していきます!

そもそも「居室」って何?基本のキ

まずは基本からおさらいしましょう。建築基準法 第2条 第四号には、こう書かれています。

「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。」

ポイントは赤字の部分、「継続的に使用する室」という点です。

部屋の名前(例えば「寝室」とか「書斎」とか)で決まるのではなく、その部屋が実際にどう使われるか、その使われ方が継続的かどうかで判断されます。

「継続的」ってどのくらい?

- 一時的・偶発的ではない利用を指します。

- 特定の人が長く使う場合(例:寝室)

- 不特定多数の人が入れ替わり立ち替わり、同じ目的で使う場合(例:オフィスの事務室、飲食店の客席)

じゃあ、「居室」じゃない部屋(非居室)って?

法律に明確な定義はありませんが、「居室」の条件に当てはまらない部屋のことです。具体的には…

- 移動のための空間: 廊下、階段、玄関ホール

- 衛生のための空間: 便所、浴室、洗面所

- 収納のための空間: 納戸、押入れ、物置、倉庫(※ただし、人が中で継続的に作業する場合は居室扱いになることも!)

- その他: 機械室、車庫など

要するに、人が比較的短い時間しか滞在しない、または通過するだけの部屋は「非居室」となることが多いです。

【ここがミソ!】

設計図で「納戸」と書いても、実質的に寝室として使う計画なら、それは「居室」として採光などの基準を満たす必要があります。名前だけで判断せず、実態を見ることが重要なんです!

なぜ「居室」の区別がそんなに大事なの?

ある部屋が「居室」に分類されると、主に以下の点で様々な法規上の要求がかかってきます。これらは、人が長い時間を過ごす空間の最低限の環境品質と安全性を確保するためのルールです。

- 健康・衛生に関わる規制

- 自然採光: 十分な明るさを確保するための窓の大きさ(法第28条第1項)

- 換気: 新鮮な空気を取り入れるための窓の大きさや換気設備(法第28条第2項)

- 天井の高さ: 圧迫感がなく、十分な空間容積を確保するため(令第21条)

- 床の高さ・防湿: 湿気対策など(令第22条)

- シックハウス対策: 化学物質の濃度を下げるための換気設備など(法第28条の2)

- 防火・避難に関わる規制

- 内装制限: 燃えにくい材料を使う(法第35条の2)

- 無窓居室の区画: 火災時に煙や炎が広がりにくくする(法第35条の3)

- 排煙設備: 煙を外に出す設備(令第126条の2)

- 非常用照明: 停電時でも避難経路がわかるように(令第126条の4)

- 廊下の幅や階段の仕様: 安全な避難経路の確保

これらの基準をクリアしていないと、当然ながら法令違反となり、建物の利用者に不利益(健康被害や避難の遅れなど)をもたらす可能性があります。

「居室」に求められる4つの条件【ここは押さえたい!】

「居室」と判断された場合に求められる、特に重要な技術要件を4つ見ていきましょう。

1. 自然採光(法第28条第1項)

-

原則: 住宅、学校、病院などの居室には、自然光を取り入れる窓などが必要です。

-

必要な窓の面積(有効採光面積):

- 住宅の居室: 床面積の1/7以上

- 学校の教室など: 床面積の1/5以上

- 病院の病室など: 床面積の1/7以上

-

計算方法: 窓の面積に「採光補正係数」を掛けて計算します。隣地からの距離や庇の出、窓の高さなどが影響するため、大きな窓でも有効面積が小さくなることも。天窓は有利(通常3倍)です。

-

【近年の傾向①:採光ルールが変わった!】(2023年4月施行)

- 緩和の内容: 住宅の居室について、床面で50ルクス以上の明るさを確保できる照明設備を設置すれば、必要な有効採光面積を1/7 → 1/10に緩和できるようになりました!(法第28条第1項ただし書き、令和5年国交告第109号等)

- 50ルクスってどのくらい?: JISの照度基準によると、「廊下・階段・通路」レベルの明るさ。約10m先の人の顔や行動が明確に識別できる程度とされています。最低限のレベルと考えるべきでしょう。

- メリット:

- 省エネ: 窓を小さくできるため、断熱性能が向上し、冷暖房効率アップに繋がる可能性があります。

- 設計の自由度UP: 特に密集地などで、大きな窓の確保が難しい場合に有効です。

- 注意点:

- 照明設備の設置位置を図面に明示し、50ルクス以上の能力があることを示す必要があります。

- 将来、居住者が基準を満たさない暗い照明器具に交換してしまうリスクも…。設計段階だけでなく、維持管理の視点も必要かもしれません。

2. 換気(法第28条第2項)

- 原則: 換気のための窓などの有効開口面積は、居室の床面積の1/20以上必要です(法第28条第2項)。

- 代替措置: 窓だけでは足りない場合、基準に適合する機械換気設備(換気扇など)を設置する必要があります(令第20条の2)。

- シックハウス対策: 上記とは別に、原則として24時間換気設備(例:住宅居室で0.5回/h以上)の設置が義務付けられています(法第28条の2、令第20条の8)。

- 火気使用室: キッチンなどで火を使う設備がある場合、別途換気設備の規定があります。

3. 天井の高さ(令第21条)

- 最低高さ: 2.1メートル以上が必要です(令第21条)。

- 高さが違う場合: 勾配天井や梁がある場合は、部屋全体の平均高さで2.1m以上あればOKです。(平均天井高 = 室の容積 ÷ 室の床面積)

- 実務上の話: 法的には2.1mですが、快適性や建材の標準サイズから、2.4m以上とすることが一般的ですね。

4. 床の高さ・防湿(令第22条)

- 木造1階の場合: 地面から床の上面までの高さを45cm以上とし、床下に換気孔を設けるのが原則です(令第22条)。

- 目的: 主に床下の湿気対策です。

- 例外: 床下にコンクリートを打つなど、有効な防湿措置がされていれば、この規定は適用されません。

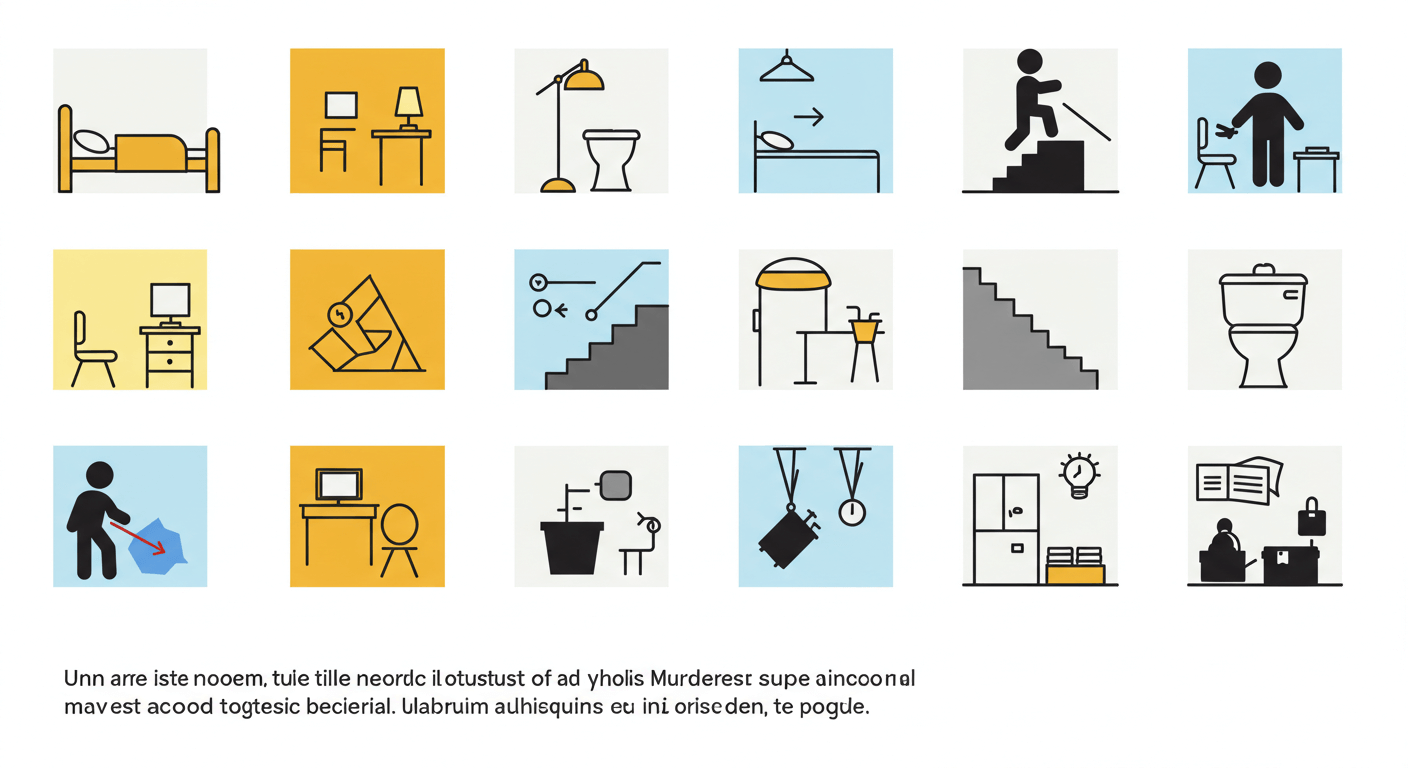

これって居室?非居室?よくある部屋の分類例

「うちのこの部屋はどっちだろう?」と迷うこともありますよね。典型的な例をまとめてみました。

注記:

住宅の居室の採光要件は、50ルクス以上の照明設備設置で1/10以上に緩和可能。

※1 小規模な住宅の台所で調理専用の場合、採光要件についてのみ非居室扱いとされる解釈あり(判断は要確認)。

※2 倉庫内でもピッキング作業などで人が継続的に作業する場合は居室と判断される可能性あり。

【要注意ポイント】

特に「台所」や「倉庫」は判断が分かれることがあります。「継続的な使用」があるかどうかが鍵です。迷ったら、特定行政庁や確認検査機関に相談するのが確実です。

知っておきたい!例外と特別なケース

一般的なルールだけでなく、こんな例外や特別なケースも存在します。

- 台所の扱い: 前述の通り、住宅では基本的に居室ですが、小規模で調理専用の場合、採光に限っては非居室扱いとなる場合があります。一方、レストランなどの厨房は作業が継続的なので居室です。

- 地階の居室: 地下室を居室にする場合は、防湿措置や、ドライエリア設置・機械換気・湿度調整設備のいずれかが必要になります(法第29条)。

- 無窓居室: 採光や換気、排煙のための有効な窓がない居室のこと。火災時のリスクが高いため、防火区画(法第35条の3)や内装制限、排煙設備など、より厳しい規制がかかります。

- 【近年の傾向②:無窓居室の区画緩和】(2023年4月施行)

- 非常に複雑な条件(避難者の種類、廊下・階段の仕様、警報設備など多数)をすべて満たした場合に限り、防火区画の設置義務が免除される道筋ができました(法第35条の3ただし書き、令和5年国交告第110号)。設計の自由度は増しますが、条件クリアのハードルは高く、慎重な検討が必要です。

- 【近年の傾向②:無窓居室の区画緩和】(2023年4月施行)

- 用途上やむを得ない居室: 暗室、プラネタリウム、特定の防音室など、その機能のために採光が取れないことがやむを得ない場合は、自然採光の規定が免除されます(法第28条第1項ただし書き)。

【重要】近年の法改正と今後の動向 ~居室を取り巻く環境の変化~

ここ数年、建築基準法は大きな変化の時期を迎えています。居室に関連する特に重要な動きをまとめます。

- 近年の主な変更点(再掲):

- 採光緩和 (2023年): 照明設置による住宅居室の採光基準緩和(1/7 → 1/10)。

- 無窓居室の区画緩和 (2023年): 厳しい条件付きで無窓居室の防火区画免除が可能に。

- 大きな流れ: これらの改正は、省エネルギー推進や木造建築の活用促進といった、国全体の大きな方針(2022年改正、2025年までの段階施行)の中で行われています。「居室」の定義自体は変わっていませんが、省エネ基準の義務化や構造計算ルールの変更(4号特例縮小など)は、間接的に居室の設計にも影響を与えています。例えば、省エネのために断熱性能を上げたい → 窓を小さくしたい → 採光緩和を利用、といった流れが考えられます。

- 今後の動向:性能規定化へのシフト?

- 最近の改正を見ると、「〇〇以上」といった仕様規定だけでなく、「△△の性能があればOK」という性能規定的な考え方や、緩和措置を取り入れる動きが見られます(例:照明で採光を補う、複数の安全対策で無窓居室の区画を免除する)。

- これは、設計の自由度を高め、新しい技術や多様なニーズ(省エネ、既存ストック活用など)に対応しやすくする狙いがあると考えられます。

- しかし! 自由度が増す一方で、設計や確認の複雑性は増しています。性能をどう証明するか、緩和条件を全て満たしているかなど、より高度な専門知識と慎重な判断が求められるようになっています。私たち建築関係者の腕の見せ所とも言えますが、責任も大きくなっていると言えるでしょう。

- 地方条例の確認: 建築基準法だけでなく、建設地の地方公共団体が定める条例(法第40条など)によって、追加の規制が課される場合があるので注意が必要です。

まとめ: 「居室」を制する者は、設計を制す!?

いかがでしたか?建築基準法の「居室」は、単なる部屋の分類ではなく、建物の安全性や快適性を左右する多くの規制の出発点となる、非常に重要な概念です。

法規は複雑で、時には解釈に迷うこともあります。

特に最近の改正点や、台所・倉庫のようなグレーゾーン、無窓居室の扱いなどは注意が必要です。

最終的には、自己判断だけに頼らず、必要に応じて特定行政庁や指定確認検査機関に相談・確認することが、適法で安全な建築物を実現するための最も確実な方法です。

今回の記事が、皆さんの日々の業務や知識のアップデートに少しでも役立てば幸いです!