はじめに

この記事では、実務でも建築士試験でも重要な「採光計算」について、建築基準法の条文をもとに分かりやすく解説します。

採光計算の目的

採光計算の目的は、建築物内の居室に必要な自然光を確保することです。建築基準法では、特定の用途の建築物の居室に対して、一定の採光基準を満たすことが求められています。

具体的には、「有効採光面積」が「必要採光面積」以上であることを確認します。数式で表すと以下のようになります。

それぞれの面積は、次のように計算されます。

-

有効採光面積 = 開口部(窓など)の面積 × 採光補正係数

-

必要採光面積 = 居室の床面積 × 政令で定める割合

この基本原則を理解することが、採光計算攻略の第一歩です。

以下で、関連する条文を確認しながら、それぞれの計算方法を詳しく見ていきましょう。

1. 採光計算の基本原則(法第28条第1項)

まず、採光に関する基本原則を定めた建築基準法第28条第1項を確認します。

(居室の採光及び換気) 第二十八条 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のために、窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては七分の一以上、その他の建築物にあつては五分の一から十分の一までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。

この条文から、以下の3つの重要なポイントが読み取れます。

-

ポイント①:採光計算の対象は「居室」のみ 条文の冒頭にある通り、採光計算が必要なのは、原則として「居室」に限られます。

倉庫や廊下、便所などは対象外です。(※ただし、用途や条件によっては居室として扱われる場合もあります)

-

ポイント②:「有効採光面積」の概念 条文中の「採光に有効な部分の面積」が、いわゆる「有効採光面積」を指します。

これは、単なる窓の面積ではなく、採光にどれだけ効果があるかを考慮した面積です。

具体的な計算方法は、後述する建築基準法施行令第20条で定められています。

-

ポイント③:「必要採光面積」の計算方法 条文中の「その居室の床面積に対して、(中略) 政令で定める割合以上」の部分が、「必要採光面積」の計算根拠を示しています。

計算式は以下の通りです。 この「割合」は、建物の用途によって異なります。- 住宅の居室: 以上

- その他の建物(学校、病院など)の居室: ~ の範囲で政令(建築基準法施行令第19条)で定める割合以上

2. 有効採光面積の計算方法(令第20条第1項)

次に、有効採光面積の具体的な計算方法を定めた建築基準法施行令第20条第1項を見てみましょう。

(有効採光面積の算定方法) 第二十条 法第二十八条第一項に規定する居室の窓その他の開口部(以下この条において「開口部」という。)で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ次項の規定により計算した採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するものとする。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた建築物の開口部については、その算定方法によることができる。

この条文は、有効採光面積が、各開口部の面積に「採光補正係数」を掛けて合計した面積であることを示しています。

複数の開口部がある場合は、それぞれ計算して足し合わせます。

3. 採光補正係数の計算方法(令第20条第2項)

続いて、有効採光面積の計算に用いる「採光補正係数」の計算方法を定めた施行令第20条第2項です。

2 前項の採光補正係数は、次の各号に掲げる地域又は区域の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより計算した数値(天窓にあつては当該数値に三・〇を乗じて得た数値、その外側に幅九十センチメートル以上の縁側(ぬれ縁を除く。)その他これらに類するものがある開口部にあつては当該数値に〇・七を乗じて得た数値)とする。ただし、採光補正係数が三・〇を超えるときは、三・〇を限度とする。

一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域又は準工業地域(次号に掲げる区域を除く。)内にある建築物の開口部 当該開口部の直上にある建築物の各部分から当該開口部の中心までの垂直距離を、当該開口部の中心から隣地境界線又は同一敷地内にある他の建築物(採光に有効な空地を隔てて存する建築物を除く。)までの水平距離で除した数値に六・〇を乗じて得た数値から一・四を減じた数値

二 工業地域、工業専用地域又は高層住居誘導地区(当該地区に関する都市計画において建築基準法第六十八条の三第一項の規定による建築物の用途に関する制限の内容として定められた区域以外の区域に限る。)内にある建築物の開口部 当該開口部の直上にある建築物の各部分から当該開口部の中心までの垂直距離を、当該開口部の中心から隣地境界線又は同一敷地内にある他の建築物までの水平距離で除した数値に八・〇を乗じて得た数値から一・〇を減じた数値

三 用途地域の指定のない区域又は前二号に掲げる地域若しくは区域以外の地域若しくは区域内にある建築物の開口部 当該開口部の直上にある建築物の各部分から当該開口部の中心までの垂直距離を、当該開口部の中心から隣地境界線又は同一敷地内にある他の建築物までの水平距離で除した数値に十・〇を乗じて得た数値から一・〇を減じた数値

この条文に基づき、採光補正係数は、敷地の用途地域に応じて、以下のいずれかの計算式で求められます。

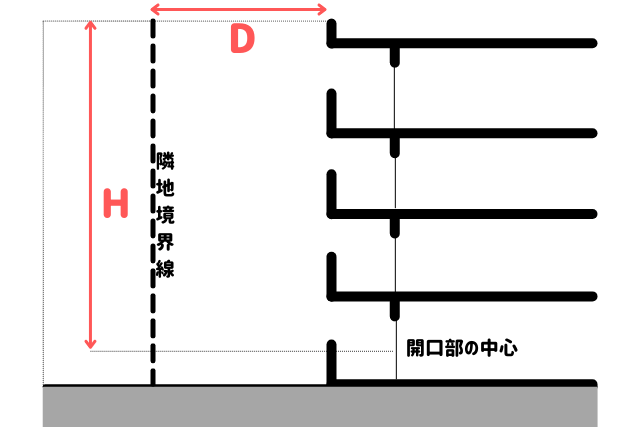

ここで、DとHは以下の距離を示します。

- D (水平距離): 開口部(窓)の中心から、隣地境界線または同一敷地内の他の建築物(採光を妨げるもの)までの水平距離。

- H (垂直距離): 開口部(窓)の中心から、直上にある建築物の各部分(軒先、バルコニーなど、採光を妨げる部分)までの垂直距離

採光補正係数の特例と上限

さらに、令第20条第2項には、採光補正係数に関する以下のルールが定められています。

- 天窓の場合: 上記の計算式で求めた係数を 3.0倍 します。

- 縁側などがある場合: 開口部の外側に幅90cm以上の縁側(ぬれ縁を除く)やバルコニーなどがある場合は、求めた係数を 0.7倍 します。

- 上限値: 計算結果がいくら大きくなっても、採光補正係数は 最大3.0 とします。例えば、計算結果が5.0になったとしても、3.0として扱います。この上限値は見落としやすいので注意が必要です。

まとめ

採光計算の要点を再度整理します。

-

基本原則:

-

有効採光面積の計算:

-

必要採光面積の計算:

-

採光補正係数の計算: 用途地域に応じた計算式 D/H ×6.0 – 1.4 など) で計算します。

-

天窓は3倍、縁側等は0.7倍の補正があります。

-

計算結果の上限は 3.0 です。

-

建築基準法の条文は一見複雑に感じられるかもしれませんが、採光計算の仕組み自体は、これらの要素を順に計算していくことで成り立っています。

この記事で解説したポイントを押さえ、実際の計算練習を繰り返すことで、確実に理解を深めることができるでしょう。

「学校の職員室」には採光計算は不要な理由は、法28条第1項に書いてないから。 こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。 今日の夕食はお刺身に決定しました!ありがとうございます! 種類は、タイとサーモンです。 サーモンには[…]

お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。 いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。 ちょっと前に、採光計算について解説しました。 詳しくは、こちら↓をどうぞ! [s[…]