お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。

いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。

前回は、「道路斜線」の基本について解説しました。

まだ読んでいない人は、こちらから↓どうぞ。

お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。 いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。 突然ですが、まずこの↓写真を見てください。 どこにでもある普通の住宅です。 […]

今回は、「隣地斜線」についてわかりやすく解説していきたいと思います。

先に結論を言うと、

・隣地斜線とは、建築物と隣地境界線との距離によって、建てることができる高さが決まってくること。

・計算式は、用途地域によってかわる。(L+a)×1.25+20mまたは、(L+a)×2.5+31m

です。

では、条文を用いて解説していきますね!

【隣地斜線の条文】

建築基準法第56条第1項第二号です。

当該部分から隣地境界線までの水平距離に、次に掲げる区分に従い、イ若しくはニに定める数値が1.25とされている建築物で高さが20mを超える部分を有するもの又はイからニまでに定める数値が2.5とされている建築物(ロ及びハに掲げる建築物で、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあるものを除く。以下この号及び第7項第二号において同じ。)で高さが31mを超える部分を有するものにあつては、それぞれその部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに、イからニまでに定める数値を乗じて得たものに、イ又はニに定める数値が1.25とされている建築物にあつては20mを、イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物にあつては31mを加えたものイ 第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。) 1.25(第52条第1項第二号の規定により容積率の限度が10分の30以下とされている第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域以外の地域のうち、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、2.5)ロ 近隣商業地域若しくは準工業地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。)又は商業地域、工業地域若しくは工業専用地域内の建築物 2.5ハ 高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の3分の2以上であるもの 2.5ニ 用途地域の指定のない区域内の建築物 1.25又は2.5のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの

解説

読みにくい条文ですね~。なので、重要なところにマーカーをしてみました。

そこを分解して抜き出すと、以下の7つになります。

①「当該部分から隣地境界線までの水平距離に」、

②「隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を」

③「加えたものに」、

④「イからニまでに定める数値を乗じて得たものに」、

⑤「1.25とされている建築物にあつては20mを」、

⑥「2.5とされている建築物にあつては31mを」

⑦「加えたもの」

そうすると、次の2つの式に書き換えることができます。

・(①+②)×1.25+20m

・(①+②)×2.5+31m

そして、

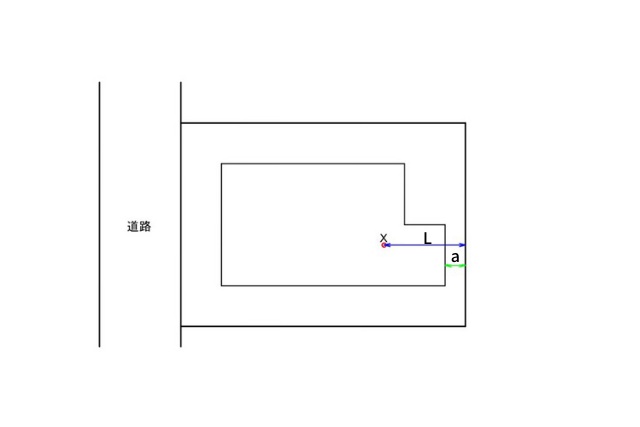

①=L、②=aとすると

・(L+a)×1.25+20m

・(L+a)×2.5+31m

が出てくるのです。

回りくどい説明になりましたがOKですか?

ちなみに、この2つの式の使い分けは、用途地域によって変わってきます。

| (L+a)×1.25+20m | 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 |

| (L+a)×2.5+31m | 近隣商業地域 準工業地域内 |

ここで注意!

表の用途地域をよーく見てください。

・第一種低層住居専用地域

・第二種低層住居専用地域

・田園住居地域

この3つが書かれていませんよね?

つまり、この3つの用途地域では、隣地斜線は、発生してこないのです。

結構わすれがちなので、覚えておきましょう!

・第二種低層住居専用地域

・田園住居地域

この3つの用途地域では、隣地斜線は、発生してきませんよ!

例題をやってみよう

・用途地域は、第一種住居地域/L=4m/a=1mとする。

ステップ1

用途地域が第一種住居地域なので

→H=(L+a)×1.25+20m

の式を使う。

ステップ2

L+a=4m+1m=5m

ステップ3

式に数値を代入する

→H=5m×1.25+20m

=26.25mーーーーーーー(答え)

できました?

さいごに

以上、【初心者向け】隣地斜線をわかりやすく解説します!【基本編】でした。

結論は、

・隣地斜線とは、建築物と隣地境界線との距離によって、建てることができる高さが決まってくること。

・計算式は、用途地域によってかわる。(L+a)×2.5+31m、または、(L+a)×2.5+31m

です。

例題を3回やれば、基本はOKです。

実務でも試験でも、ある程度は対応できます!

ちなみに、この隣地斜線にも緩和があります。

それは、後日まとめてみたいと思います。

さいごまでお読みいただきありがとうございました。

他の記事も読んでみてくださいね!

お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。 いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。 建築士試験の法規は、めちゃくちゃ時間がタイトですよね。 そのなかで[…]