学校やデパートなど、私たちが毎日利用する様々な建物。もしも、そのような場所で火事が起きたら…と考えると心配になりますが、建物には人々が安全に避難できるよう、多くの工夫がされています。

今回は、その工夫の一つである「避難安全検証法(ひなんあんぜんけんしょうほう)」という、建物の安全に関わる大切なルールについて解説します。これを知ることで、建物の見方が少し変わるかもしれません。

最初に結論を述べると、「避難安全検証法」とは、

「避難安全検証法」とは、どのようなもの?

以前の建物のルールでは、「この部屋の壁はこのような材料にしなさい」「階段の幅はこれくらいにしなさい」というように、細かな仕様が厳密に定められていました。しかし、それだけでは、よりデザイン性の高い建物や、利用しやすい建物を自由に設計することが難しい場合がありました。

そこで導入されたのが、「最終的に、建物内にいる人々が安全に避難できることが確認できれば、細かなルールの一部をより自由に設計しても良い」という考え方です。そのために、「本当に安全か?」ということを、計算やシミュレーションなどを用いて科学的に確かめるのが「避難安全検証法」です。

これは、料理のレシピに例えることができます。以前は「材料はこれとこれ、手順はこの通り」と全て決められていたものが、「最終的に美味しい料理が完成するならば、調理方法の細部はシェフの工夫に任せる」という考え方に似ています。

建物の安全を守る!避難安全検証法の3つの種類

この「避難安全検証法」には、それぞれ得意とすることが異なる3つの種類があります。それぞれの特徴と、どのようなメリットがあるのかを見ていきましょう。

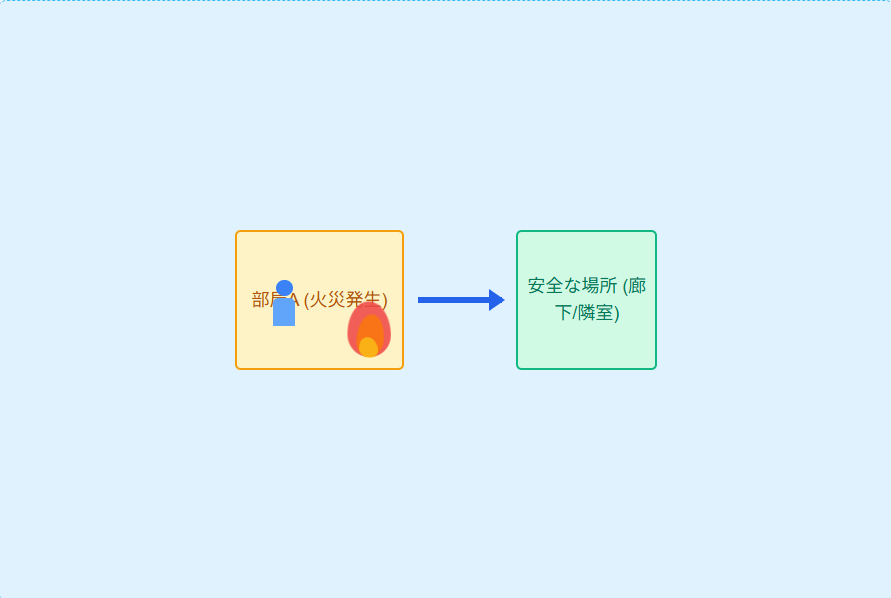

1.「区画避難安全検証法(くかくひなんあんぜんけんしょうほう)」– 特定の部屋の安全を守る方法

- どのようなもの? これは、火災が発生した「特定の部屋」だけに注目する方法です。例えば、ある教室で火災が発生した場合、その教室内にいる人が、煙や炎が危険な状態になる前に、廊下や隣の安全な部屋へ避難できるかどうかを確認します。

- メリットは?

- 部屋の中の設計ルールが少し自由になります。 例えば、部屋の壁に使う材料について、燃えにくい材料でなくても、デザイン性の高い材料を選べるようになる場合があります。

- 部分的な工夫がしやすくなります。 建物全体ではなく、一つの部屋だけの確認なので、比較的取り組みやすい方法です。

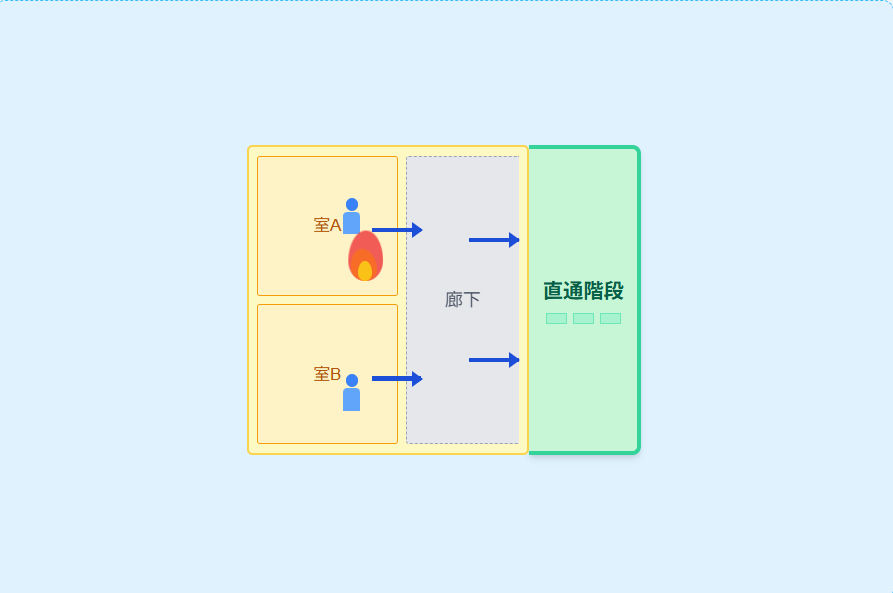

2.「階避難安全検証法(かいひなんあんぜんけんしょうほう)」– フロア全体の安全を守る方法

- どのようなもの? これは、火災が発生した「フロア(階)」全体に注目する方法です。例えば、建物の2階で火災が発生した場合、2階にいる全ての人々が、煙や炎が危険な状態になる前に、直通階段まで安全に避難できるかどうかを確認します。

- メリットは?

- フロア全体のデザインがより自由になります。 例えば、廊下の幅を調整したり、階段の配置を工夫したりして、より利用しやすいフロア計画が可能になることがあります。

- 特別な避難スペースを計画できる場合があります。 煙が侵入しにくい安全なバルコニーや、一時的に避難できる特別な部屋などを設けることも検討できます。

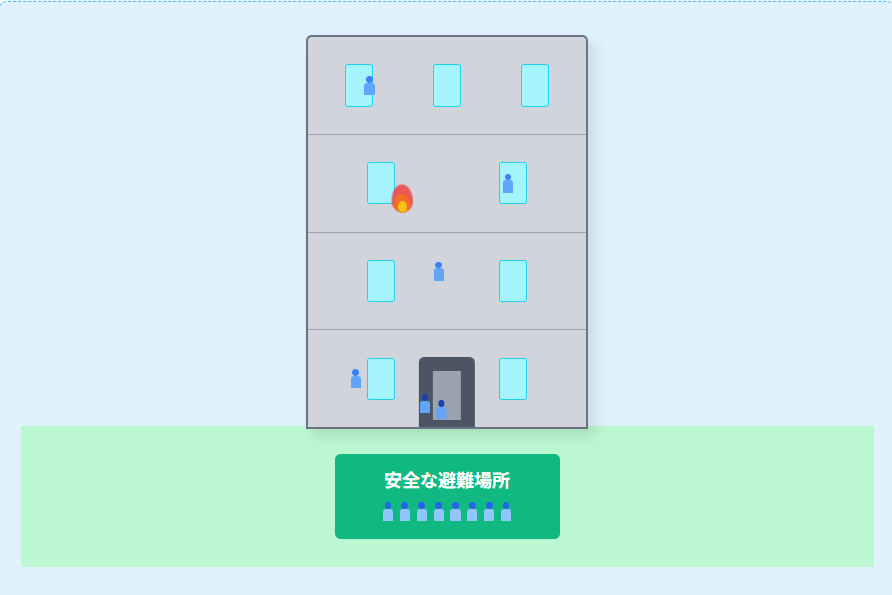

3.「全館避難安全検証法(ぜんかんひなんあんぜんけんしょうほう)」– 建物全体の安全を守る方法

- どのようなもの? これは、建物「全体」に注目する、最も包括的な方法です。大規模なショッピングモールや高層ビルなど、多くの人が利用したり、複雑な形状をしていたりする建物で用いられることが多いです。建物のどの場所で火災が発生しても、建物内にいる全ての人々が、安全に地上まで避難できるかどうかを、コンピューターシミュレーションなども活用して詳細に確認します。

- メリットは?

- 非常に自由で、デザイン性の高い建物を計画できます。 例えば、大きな吹き抜け空間や、柱の少ない広大な空間など、従来の方法では難しかった独創的なデザインも、安全性を十分に確認できれば実現可能になります。

- 建物に応じた特別な避難計画を立てられます。 煙を効率よく排出するための特別な窓を設置したり、避難専用のエレベーターを利用できるようにしたりするなど、建物の特性に合わせた最適な避難計画を策定できます。

まとめ:安全で使いやすい建物は、このような工夫によって支えられています

「区画避難」「階避難」「全館避難」という3つの検証法は、それぞれ得意分野が異なり、建物の安全性を確保するために重要な役割を担っています。

もう一度結論を述べると、「避難安全検証法」とは、

建築の学習や実務は、時に難解で根気のいる道のりかもしれませんが、この記事が少しでも皆さんのモチベーションアップに繋がれば幸いです。